こんにちは 理学療法士の石田ゆうやです。

大腿前面がめちゃくちゃ張っている患者さんってよくいますよね?

なんで大腿前面が張りやすいか、あなたは知っていますか?

なにもなくいきなり大腿前面の筋緊張が上がるわけありませんよね?

これも動きの癖から出てくるものです。

そしてその癖にもちゃんとパターンがあります。

大腿前面が張るパターンが分かってしまえば、

その動きを見るだけで大腿前面に関連した痛みの可能性を疑えます。

前回の記事で動きを見る眼を養うという話をしましたが、

動きを少しでも見ることができれば、臨床の幅は大きく広がります。

そう、今回は関節モーメントクイズでございます!

これまでなんどもやってきたモーメントクイズですが、

あなたはもうわかりますよね?

もし初めての方は、これまでも記事で出していますので、是非チャレンジしてみてください。

図を見て一瞬でどこに負担がかかっているのかを想像できたら、

あなたは更に1段階上のセラピストになっています。

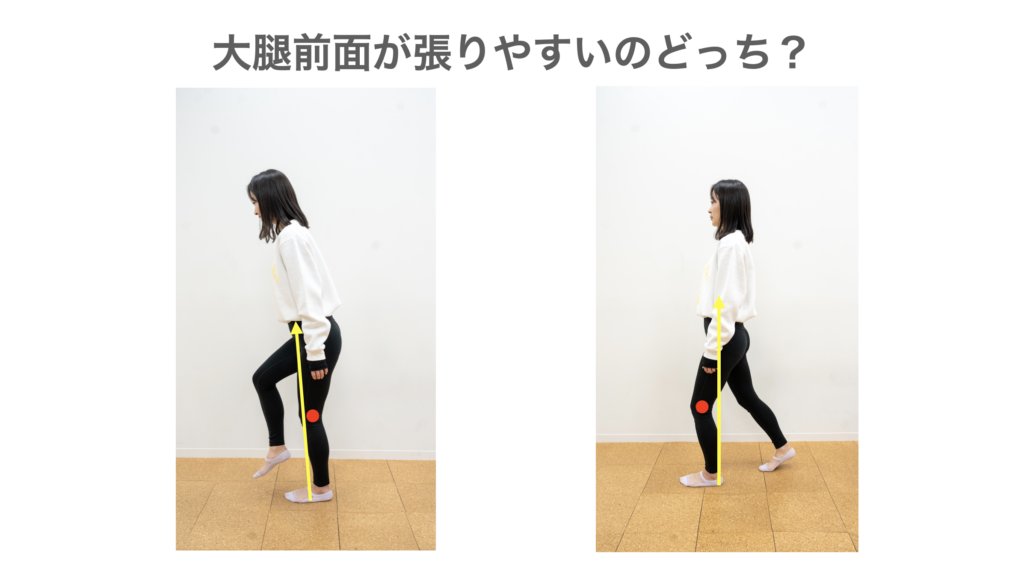

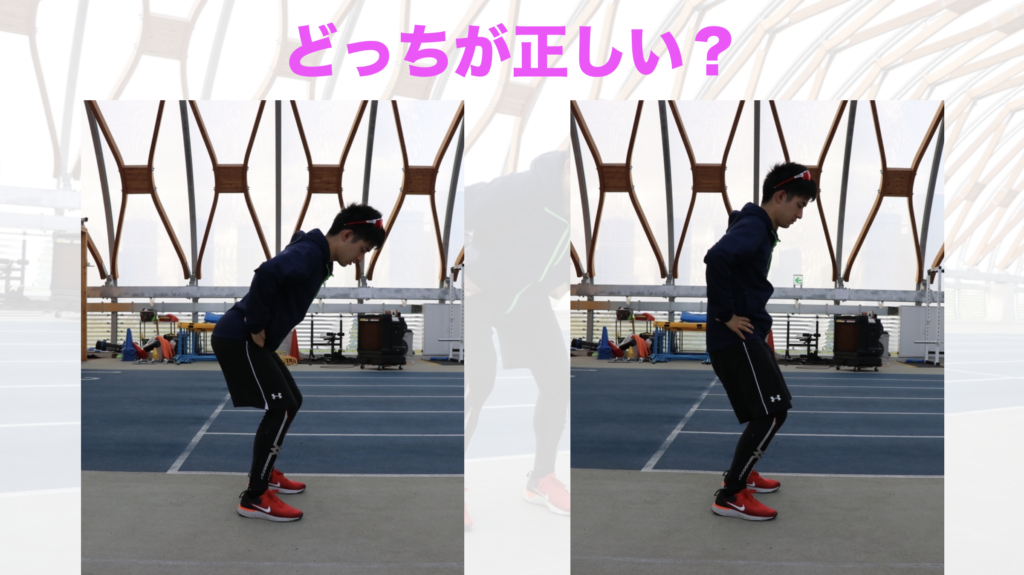

大腿前面が張るのはどちらでしょうか?

この図から、大腿前面の筋緊張が上がりやすいのはどちらかわかりますか?

もちろんヒントは床反力ベクトル(黄色い線)と、膝関節中心(赤い丸)です。

関節中心のどっちに床反力ベクトルがあるのかを考えましょう。

もちろん現場ではこんな線なんて見えませんので、

ここで見慣れておいて、いつでも仮想線を引けるようにしましょう。

答えはこちらですね

先程の図でいうと右の図が正解になります。

あなたはわかりましたでしょうか?

重心に後方に残り、床反力ベクトルが膝関節中心の後方を通ることで、膝関節を屈曲方向に向かわせます。

それに釣り合うように膝関節伸展筋である大腿直筋がブレーキをかけるように緊張します。

結構こういった脚の出し方する人多くないですか??

これは学生にも多い印象です。

横アーチが低いと前方への重心移動が減ってしまい、

後方に残りやすいため膝だけが前に行きやすいです。

そのため上のような動きになったりします。

これが繰り返されれば大腿直筋が常に過緊張になるため、

遠位の大腿直筋腱炎

鼠径部の大腿直筋の滑走不良

などが起こります。

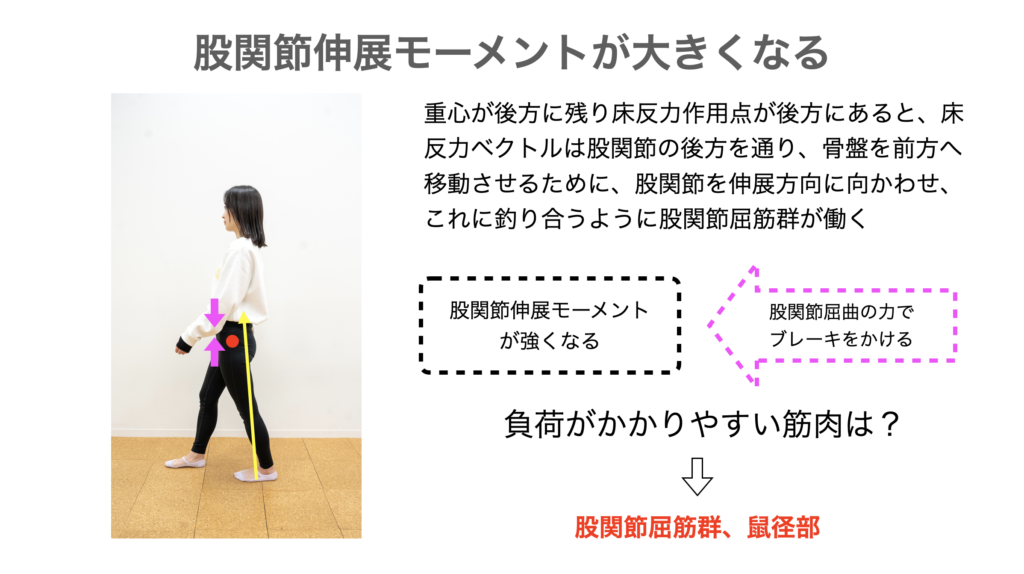

これは静止動作でもわかりやすいですね。

スクワットです。

スクワットをやらせてみるとすぐわかります。

下の図を見てください。

右の絵のような人多くないですか?

これは先程の図と同じような状態です。

体重が後ろに残り、膝だけが優位に屈曲してきます。

そのため伸展筋である大腿直筋の過緊張が繰り返される。

部活生とかにやらせるとコレが結構多いのです。

股関節をしっかり屈曲させてスクワットが自然にできる人が少ないです。

これではパワーポジションもとれないので、常に大腿直筋に負担がかかります。

ジャンパー膝にもなりやすいですね。

野球やテニス、バスケなどで結構起こりやすいです。

ちょうど昨日私が対応したジャンパー膝の学生にも、スクワットをさせたら上の図のようなスクワットでした。

これの状態は、

股関節のコントロールが苦手というところからきている可能性もありますし、

足部の横アーチが落ちて前方への重心移動が苦手な状態からきている可能性もあります。

この先は股関節や足関節の評価もしっかりやってから運動療法の展開を考えていきましょう。

モーメントクイズをなぜやっているかといいますと、

その動きや姿勢からどこに負担がかかってるかを瞬時に判断できるようにする

というのが大きな目的です。

そしてもう一つ、こういった動作は学生のような若い世代でも癖になっていることが非常に多いので、

部活生などの若い世代の治療やサポートをしている治療家さんには、特に知っておいて欲しいのです。

あなたがみている患者さんの中にも、数人は必ず大腿前面に張りがある人がいるはず。

ぜひ歩行やスクワットで改めて動きの確認をしてみてください。

あ、これかぁ!

と机上の知識と現場の状態がリンクしてきますよ!