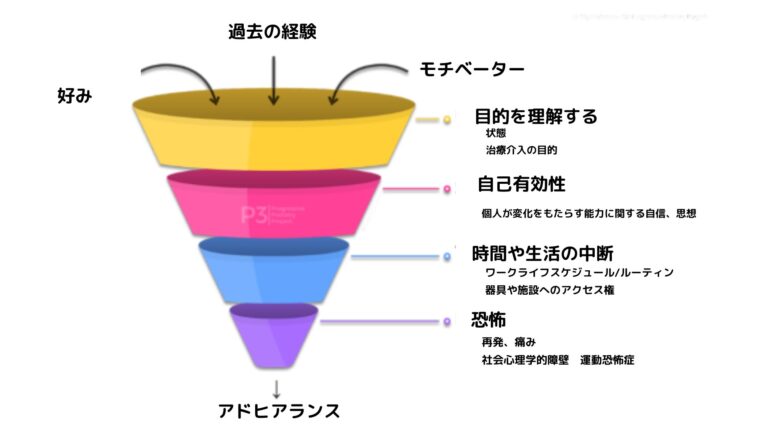

リハビリにおいて、患者を主体的に参加させて、リハビリプログラムのアドヒアランスを保つことは最も難しいことのひとつです。

今日はジェームズ・クリアによる「複利で伸びる1つの習慣」のリハビリテーション版について話していきます。

私はこの本が大好きで、何度も読んでオーディオ版も何度も聞きました。この本の内容を理解すればするほど患者とどのように接し、治療マネジメントをどうすればよいのか臨床に生かすことができるようになりました。

構成/章立てふくめてすべて著者のジェームズさんの力によるものです。一方で、この記事シリーズでは、私がこれらのアイデアをどのように取り入れ、臨床的に応用したのかを紹介しています。

原著の「複利での伸びる1つの習慣」には20章あるので、この記事でも患者を治療に主体的に参加させ、一緒に協働してよい結果に導くための視点、実践的なコツなどが書かれています。

しかし、この記事を書くにつれて一個の記事としては長すぎる内容になってしまいました。よって記事自体をいくつかのセクションに分解しています。今日はパート1の話をしましょう。

具体的な内容に入る前に、リハビリの過程を見直し、成功に向けてどこに障壁があるのか見ていきます。

患者の治療への参加についての研究はいくつもあり、今回多くのものがこの記事で引用されています。これらの研究をまとめようと思ったのは、実用的で理解しやすい方法を、臨床でいち早く実践していただくためです。

エクササイズの処方とリハビリテーションの実用について入る前に、簡単にジェームズが述べていた行動変化の4つの法則について説明したいと思います。習慣形成・変化に影響するいくつものコンセプトの基礎となっており、リハビリの場面でも同様のことがいえるでしょう。

行動変化の4つの法則はよい習慣を身に着ける法則で以下の4つがあります。

第1の法則 はっきりさせる

第2の法則 魅力的にする

第3の法則 易しくする

第4の法則 満足できるものにする

(ジェームズ・クリア)

この法則を適用する前に習慣形成の4つのステップについて理解する必要があります。

1段階目:きっかけ

2段階目:欲求

3段階目:反応

4段階目:報酬

筋骨格系のリハビリ場面でこれらの法則はどのように適応されるのか?

患者が診察を予約した時点ですでに1段階目は通り過ぎており、2段階目あるいは3段階目の状態であることが多いですが、まず1段階目から始めましょう。

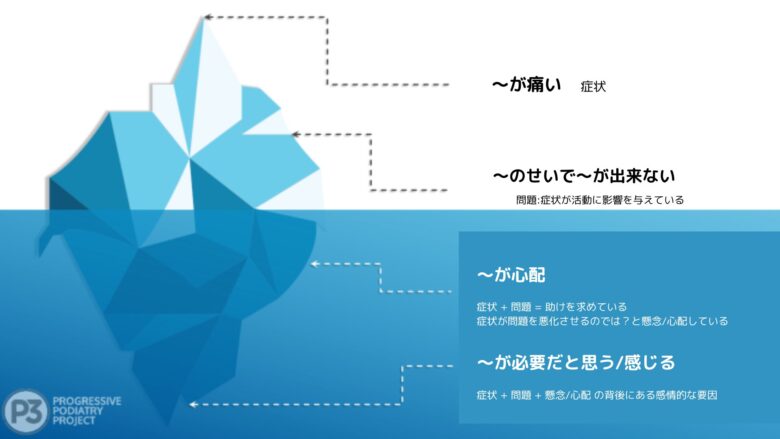

問題となった症状があることに気が付きましょう

覚えておいてほしいのは、症状があるからといって、問題を抱えているわけではないということです。人間は結構強靭で、痛みや不快感があってもそのまま続けることができます。もちろん例外はあるかもしれないですが、痛みや不快感が問題となってからでないと対処行動がとられないことが多いです。アキレス腱炎のある患者を考えてみたとき、腱炎が走りに悪影響を及ぼすまで走り続けることが多いです。

もう一つ例として、肩の痛みを抱えるひとを考えてみましょう。最初は疼きや痛みが少し気になる程度かもしれませんが、毎回戸棚をあけるときや車のドアを開けるとき、服を着脱する時まで気になってしまうと、問題と感じてしまうことが多いでしょう。

問題を乗り越えたいと思う

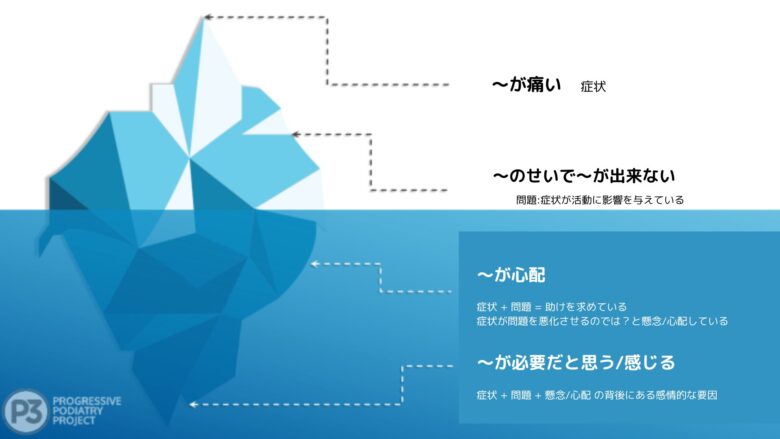

この段階では症状や懸念点が認知されるものから、問題を起こす事柄に変化しています。

乗り越えたい問題があると考えたからこそ、患者は診察の予約を取るのです。

急性のケガでは症状と問題はほぼ同時に起こる場合もありますが、慢性的な筋骨格系の問題では、問題に移行するまでにかなりの時間を要する場合があります。

患者のサポートで効果的かつ個別化されたマネジメントプランを形成するには、問題をよくよく理解し、懸念点とニーズを知る必要があります。より良い質問を通じてより良い結果につながることはこちらの記事で書いています。

この段階で回復までのプロセスの障壁となる事柄がはっきりしてくることが多いです。特に統制の所在が外的要因にあると考える人(自分の行動や考えは外的要因に強く影響されると考える人)の治療の際に大事となります。

内的統制の所在を信じる個人は、彼らの人生は自分たちで支配してコントロールしていると考えるが、外的統制の所在を信じる個人は環境によって人生が左右されていると考える。

対応している個人の特性に応じて、問題を乗り越えたいという思いと実際にやるべきことに乖離が異なります。

人類は大変特殊で、個々人に応じた特性、経験、健康に対する意識、自己肯定感、統制への観念の違い、人生背景、恐怖やモチベーションとなる要因が異なり、このことがどのように、そしてなぜそのプログラムに参加するかが異なります。

これらの要素を十分に認識しないで不十分な患者の探索をしてしまうと、回復への道のりをかえって妨げる可能性があります。

筋骨格系疾患の管理の観点でいうと、良い結果の大部分は、回復/良い影響をもたらす環境を患者が作り出すときにサポートすることにあります。

勿論、患者に対して物理的にサポートするような方法もありますが、ほとんどの方法は患者が回復しやすい環境を作る手助けに直結します。

具体的な例として、患者教育、助言、エクササイズ・動きの助言、フットウエア(+足装具)の助言などが該当します。

この段階では初期段階で障壁と考える事柄が大きな障壁となって影響する段階でもあります。

モチベーションを上げることでこれらの障壁取り除く、治療の継続とアドヒアランスの向上につながります。

問題の認識して乗り越えるために「何か」する

この段階の診察では、問題を乗り越えるためにしなければならないことを発見する必要があります。

この段階になって、ようやくどのように、そしてなぜ習慣形成がリハビリの過程を助けるのか見えてきます。

エクササイズを1セット1回やることやコルチゾールの単回注射をするといった事柄ではありません。良い影響をもたらす治癒環境を整えるために導入される習慣の変化のことを考えなければなりません。

組織容量を高めるための段階的な負荷のかかるエクササイズやランメニューであったり、自分の身体や痛み、動き方についてのヘルスリテラシーや自身、理解度を高めるための取り組みを指します。

ここで治療のゴールを決めるコツについておさらいをしておくとよりよいでしょう。

良い変化や適応には時間がかかる

エクササイズリハビリテーションによる良い結果は遅れて実感するものが多いです。

いくつかの例をあげるとすれば、痛みの変化には関してはすぐ結果が見えるかもしれませんが、その他の生理学的な要素は日単位、週単位、月単位で獲得できるものも存在します。

患者が問題に対する対処の仕方に好感を持っている

最後に、その過程の良い結果/適応しやすさは、どれほどその経験が良いものだったかも関係してきます。

初期段階では、その人が行っていることを単純に好んでいるか楽しんでいるかとほぼ同義です。

そのため、私(やほかの人)は患者の治療の希望をリハビリプログラムを組む際には考慮しなければいけないと強調しているのです。

記載通りのエクササイズプログラムを実施するにしても、単純な段階的運動介入を行うにしても、こうした介入の習慣的関与が成功へのカギとなります。

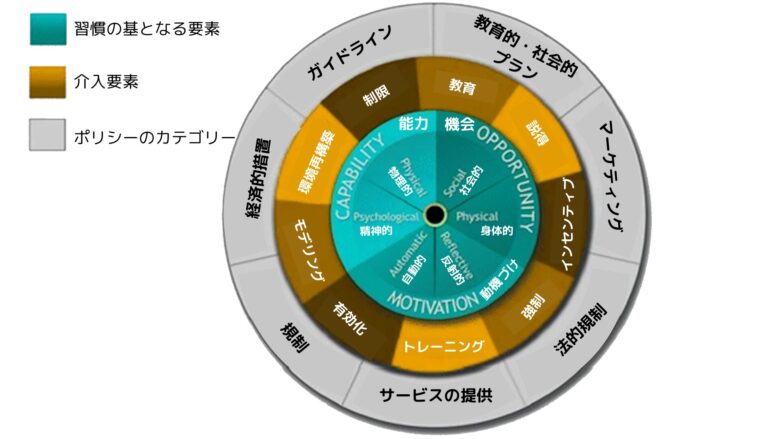

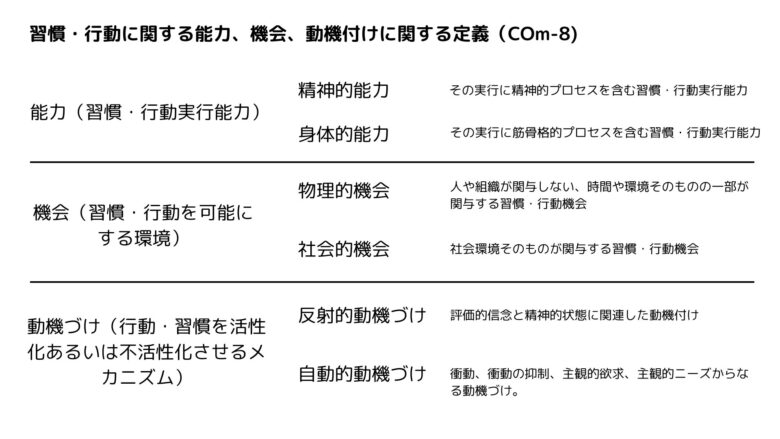

健康に特化した探索としてはマッカーサーら(2018, 基本的には骨粗鬆症に関する障壁を調べた研究で、Behaviour change wheelというものを使用している)が論文の中で意義のある視点を提供しています。

ここまで4つの習慣形成のステップ、その障壁、リハビリの場面での良い結果を理解したので、リハビリ版:複利で伸びる1つの習慣に入っていきましょう。

患者のリハビリにおける「最小習慣」形成を手伝う

No.1 最小(リハビリ)習慣の力

成果は遅れて現れる習慣の指標である。 – Gマン

筋骨格系の疾患からの順調な回復は適切なことを一回やるだけではなく、何度も繰り返しすることが大切で、良い変化が起こる最適な環境を作ることが大事です。(i.e.:治癒や回復)

例えば、「マラソンを走りたい」という目標をもつことが大切です。もう一つ大事なのはこの目標を達成するための習慣にしっかりコミットすることがあります。

リハビリの文脈では、慢性的/長期的な疾患では2つの習慣を考慮しなければなりません、BP(疾患前の習慣)とAP(疾患後の習慣)です。

まず、疾患の進行につながる習慣です。

このような習慣は検討と対処が必要となる外的(修正可能な)危険因子を多く形成します。

次に、疾患を乗り越える助けとなる習慣です。

これらは外的危険因子の変更を意味します。

患者がリハビリテーションのゴールに到達していないのであれば、マネジメントプランと関連していることが多いです。ここには継続意欲もふくまれます。

このことは活動的な層・デスクワーク中心の層のどちらにも当てはまります。一方で、「不健康」な環境を作る因子は大きく異なります。

マネジメントプランを作る際に自問自答しなければいけないこととして:

その組織/領域が普段曝露されている/されていない荷重や環境を検討したのか?(荷重、回復、栄養など)

私のリハビリテーションプログラムは患者個人のニーズと合致しているのか?

私は行動変化を促進し、アドヒアランスを守らせる戦略はとれているのか?

No.2 習慣がアイデンティティーを形成する

例えば、アキレス腱症や足底腱膜炎など、足病医療者(ポダイアトリスト)が日常的に治療している病態の多くについて考えてみると、病態の発生に寄与する生理学的負荷スペクトルには二つのポイントがあります。

このことについてさらに言うと、リハビリのアドヒアランスを阻む障壁として以下の2つの方法で現れるのがわかります。

1)動かなすぎる患者

2)動きすぎる患者

疾患の進行には、長期的な健康に関する習慣が関連していることが多く、こういった長期的な習慣を変えることこそが持続的なリハビリテーションの結果につながります。

「1つの習慣」の中では、ジェームズさんはアイデンティティーが習慣を形成し、習慣を変えるためにはアイデンティティーを変える必要があると述べています。私はこのアイデアに賛成です。

すべての人は自分のアイデンティティーがあり、このアイデンティティーと現在の問題を総合すると、疾患の責任因子を特定し、回復への障壁を理解することができます。

「私はランナーで走らなければいけない」

「私は壊れているから、理学療法士にみてもらわなければいけない」

行動変化はマネジメントプランの長期的アドヒアランスに強く関連しています。

走るのをどうしてもやめない、ランニング関連の疾患を抱えた患者を考えてみましょう。あるいは慢性的な足底腱膜炎をかかえる患者で改善可能な項目をすべて満たしているにもかかわらず、全く意欲がない場合も想定しましょう。

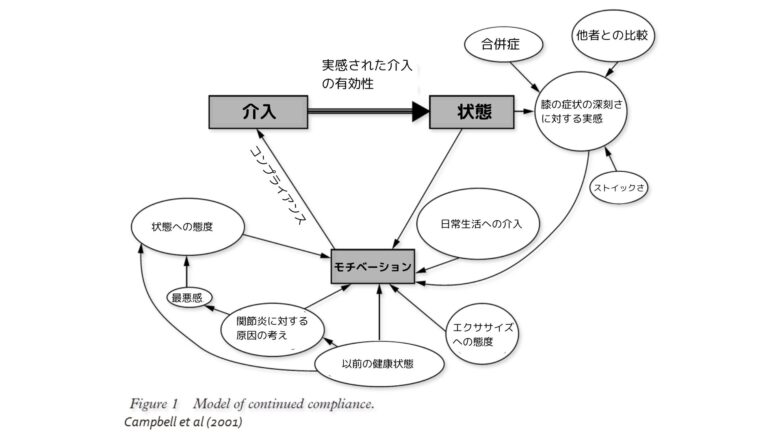

ナデリら(2024、ランナーの意欲など多面的な因子がどのように影響するか、オッズ比でだしている)は活動的な患者の回復を妨げる精神的な因子を探索しています。

一方で、phillipsら、こちらは腱炎における行動変化の方法について調べたものです。先ほどの行動変容の輪も使用しています。腱炎のリハビリテーションアドヒアランスに影響を及ぼす因子を探索しています。

必要なこととしては、足病医療者として形成する負荷の環境を理解し、患者の特性、ドライバー因子、モチベーター因子、恐怖と信念を踏まえることでどのように健康な変化をもたらすか方法を考えることができます。

先ほどの患者の発言は、以下のように変化させることができませんか?

「私はランナーで、身体を活性化しながら、ちょうどよい休憩を取って最大のパフォーマンスができるようにならなければならない」

「私は壊れているわけではない。ただ今いる環境が嫌だと身体が訴えているだけだ。私は〇〇をすることでより身体が好む環境を作り上げます。」

No.3 シンプルな4つのステップで良い(リハビリ)習慣を身に着ける

ジェームズさんは行動変化の4つのステップを、先ほど冒頭でも述べた通り、

「行動変化の4つのステップは良い習慣を身に着けるために使える簡単なルールです。これらははっきりと、魅力的で、易しく、満足できるものでなければなりません。」

さらに付け加えるのであれば、この習慣のステップはループになっています。良し悪しはわかりませんが、私たちはドーパミンに支配された生物なのです。

きっかけ;私たちが習慣に取り組むための合図とは?

いつ:「一日のこの時間に、これをやろう」

動作に介入する動きを推奨する、より抽象的なやり方です。この時、治療目標と結びつきがあるかもしれないし、ないかもしれません。

例えば:朝一番に急な痛み/硬さを経験する患者の場合、強度の低いリハビリテーションや緩徐な動作をしたときが、動作介入をすべきときかもしれません。

一方で、動作介入が睡眠に影響をおよぼす(良い方向にも悪い方向にも)ことがわかっていれば、一日の特定の時間に行ったほうがよいかもしれません。

このことは、リハビリテーション外の患者の生活に影響されるかもしれません。(仕事のスケジュールや子供との時間など)

どこで:「ここにいるとき、これをやります。」

「習慣の積み上げ」に理想的な状況です。

例えば、患者が定期的にジムに、アイデンティティーと紐づけられていない状態(仕事など)だったとき、おそらく習慣づけされたものであると考えられます。

リハビリテーションの時間をジムに紐づけることが可能でしょうか?

ジムでのメニューを変えればよいだけなので、家でエクササイズをさせるよりは効率が良いのでは?

習慣の積み上げ:「このことをやったあと、これに取り掛かります」

例えば、朝一番に痛みを感じる患者にアンクルグライドエクササイズやシーテッドアンクルパンプスを処方することがあります。体重をかける前に症状を緩和することや痛みの悪循環を断ち切る為に行っている要素もありますが、動きの習慣をベッドから起きるというイベントに結びつけているのです。

他の例として患者に内的足強化・可動性エクササイズを処方したとしましょう。このとき、家の出るために靴を履く三分前にこれらのエクササイズを指示することも習慣の積み上げに該当します。

人物:「この人たちといるとき、これをやります。」

もし取り扱っている疾患/状態が単純に普通の弱い強度の運動(散歩、水中アクティビティ、太極拳あんど)でよいとき、患者とほかの医療職(かかりつけ医など)と連携し、グループフィットネスかクラブに参加を進めることが、本人にとって精神的にも身体的にもよいことかもしれません。

一方で、あるスポーツクラブのランナーである患者が来た時、そのクラブの通常のペースが患者本人に厳しすぎて、ケガの再燃を招く恐れがあるかもしれません。この場合、より遅いベースの集団で走るか、限界まで走るように指示するような人と一緒に走ることがよい解決策かもしれません。(かなり良い方法だと思いますが、すこし考えなければなりません。)

欲求;患者が治療院の門戸を叩いた最終的なモチベーター

患者にリハビリを継続させるためにテコ入れするポイントになります。

「このマネジメントプランをやれば、報酬を得られる」

その欲求が短期間のもの(痛みの軽減)か、長期間のものなのか(Xという活動がしたい)に関わらず、患者がなぜ助けを求めているのか深い理解をするために質問を考えなければなりません。

反応;リハビリテーションエクササイズによる影響

ここで息詰まることがあり、これにはいくつかの理由があります。

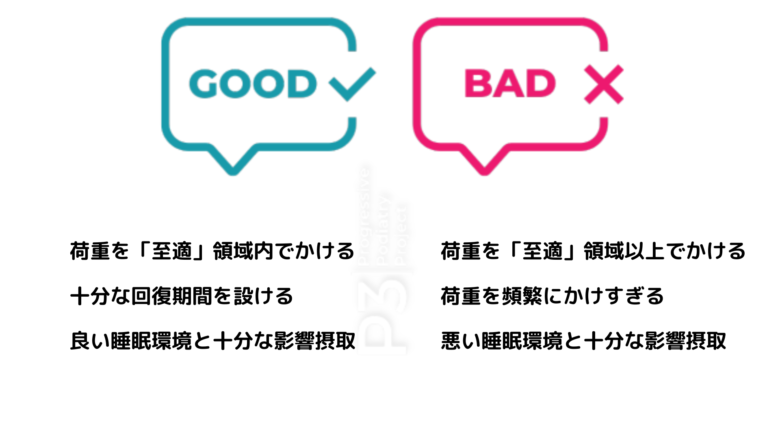

まず、身体を筋骨格系疾患からの回復に導くのは、a) 良い順応性をもたらす環境の整備 b) 良い組織の順応が起こる十分な量の負荷をかけることを踏まえましょう。

「十分」とは負荷の追加、減算、変更によりもたらされます。

もし、「最適」な環境を作り出すことに成功すれば、良い反応が得られるでしょう。

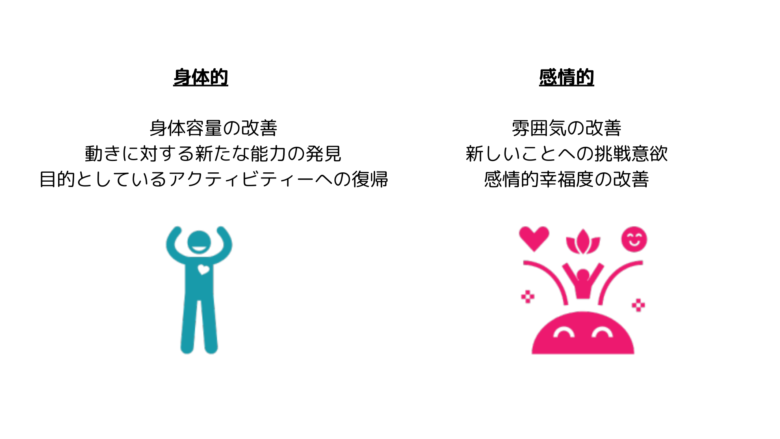

良い反応

「最適」な環境を作ることができなければ、悪い反応につながる可能性があります。

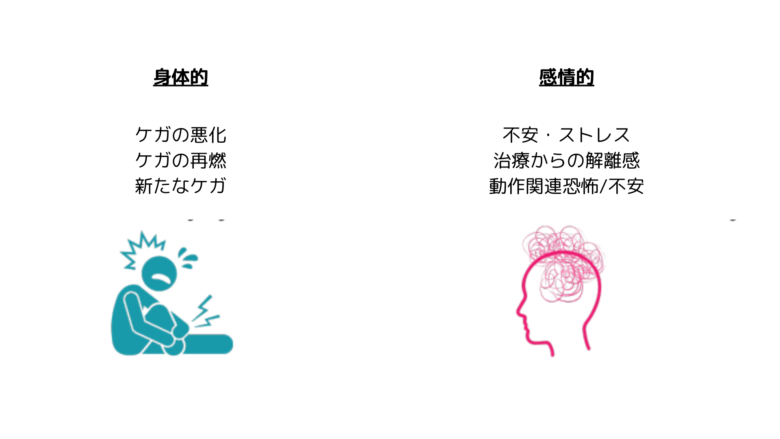

悪い反応

患者の回復の要素でコントロールのしようがない要素で、ケガの再燃を引き起こす要素もいくつもありますが、(例:一般的な人生のカオス性)こういった場合でもマネジメントプランと提供する教育の質を保つことが大事です。

報酬;その習慣に従ったことにより得られる利益

ここでマネジメントプランが想定外の方向に行くのがしばしば見られます。

リハビリテーション成功のために自問自答しなければいけないこととして

イライラと恐怖は短縮圧縮作業の失敗を招きがちです。

私たちはその場しのぎのドーパミンによって支配された生物であることを踏まえると、小目標を立てる重要性は見過ごすことができません。特に、割と容量の大きい個人あるいはあと少しで完璧になるような患者に接するときです。

「最も不可能に思えるゴールは細かく分解して、その要素を書き出して、そのプロセスを信頼すした状態でひたすらルーティンとして作業すれば可能になる。」ドン・ランカスター(アメリカの著名な工学者)

どのように報酬を設定するか?

報酬は時として症状そのものの急速な回復などになるときがある。簡単に言えば、患者がメリットを感じればよいのです。そうすればおのずと続けてるでしょうから。

プラトーに到達するまで…

時として、その報酬は現在いる位置からだいぶ遠いところにある場合があります。(図参照)ここでは小目標を設定して、アウトカム指標を利用することが良いかもしれません

その患者はケガとともに生きているわけで、改善していることに気が付かないこともあります。しかし、何日、何週間、何か月と診察と評価を続け、これまでの進捗を小さい目標と実感可能な改善指標で確認することで、患者がリハビリを続ける意欲を稼ぐことができます。

No.4 習慣に気が付く

「人とは、強大なる存在の意識の行動パターンである。」ディーパック・ショプラ

少しかみ砕いてこの言葉を要約すると、私たちの行動は私たち自身を示しているだけではなく、私たちの意識レベルも反映していることを意味する。つまり、私たちの行動は、私たち自身と私たちを取り巻く世界に対する理解の度合いの現れなのです。

「人間の行動パターン(習慣)とは三つのものから構成されている。熱意、感情と知識」 プラトン

習慣に対するやや哲学的な視点ですが、要約すると、何かについてしっかりと認識せず、理解できていなければ、それを直すことはできないということです。

患者にa) 何がその疾患/症状の進行に寄与したのか b) 回復に何が必要か理解させることが習慣変更において必須事項となります。

どのように患者に習慣を意識づけさせることができるのだろうか?

1)質問を聞く!

・網羅した病歴聴取(医学的、活動関連、社会的など)

・何がこの問題/病態に寄与したと考えているか?

・軽減因子と悪化因子はなにか?

・何が治療の助けになる/ならないと思うか?

患者の臨床的状態を理解することと、患者自身の病態/問題に対する認識を知ることは、その症状の発展に寄与している習慣を特定することができるかもしれません。

人間は直感的であることが多いです。このことがよい方向に作用する場合もあれば、良くない結果に導く場合もあります。

2) 理解を促進する

・たとえ話の利用:患者自身の身体に何が起きているのかよりよく理解させることができれば、その治療の目的となぜ可憐があるのかが理解され、主体的に参加することが期待されます。

・自分の治療の目的と患者の治療目的を関連づけましょう:治療目的はどの地点からはじめ、どこに向かいたいのか認識することが大事です。患者は「何」を我々に伝え、我々は「どのように」を伝えます。

3) 監督と補佐

一部の人にとって、その習慣が臨床的状態に良い影響があるのか悪い影響があるのか定めることが難しいかもしれません。

そのとき、監督することがいろんな形で大きく役立ちます。

その方法として、症状と機能に関する日記をつけること(デジタル・アナログ問わず)が役に立つでしょう。

今回の記事が皆さんにとって、何かしらのお役に立てると幸いです。

オーストラリア足病医学会公認の「運動療法理論」を学びたい方へ

まだ日本ではまったく知られていない「運動療法理論」が学べるプログラム、それが足病学臨床マスタープログラムVol.1[運動療法]です。世界基準の治療ガイドラインをもとに、足病学から運動療法、患者教育まで幅広い内容について学習することができるエビデンスベースのオンライン学習プログラムです。ぜひ詳細を確認し、あなたも下肢障害のエキスパートになってください。

![足病学マスタープログラム Vol.1 [運動療法]](https://podiatry.tokyo/wp-content/uploads/2024/09/オンライン足病学教育プログラム-68414411c441c.jpg)