従来のセット数・レップ数の概念がエクササイズ処方に向かない場合がある理由はいくつか挙げられます。

最近の記事やポッドキャストで私は、制限時間内にできるだけ多くの回数を行うトレーニング(AMRAP for TIME)について触れてきましたが、今日はその具体的な内容について、その一般化の方法と、(リハビリでの)利用法について深く探索していきます。

AMRAPとは何か?

AMRAP – できるだけのレップ数を行う

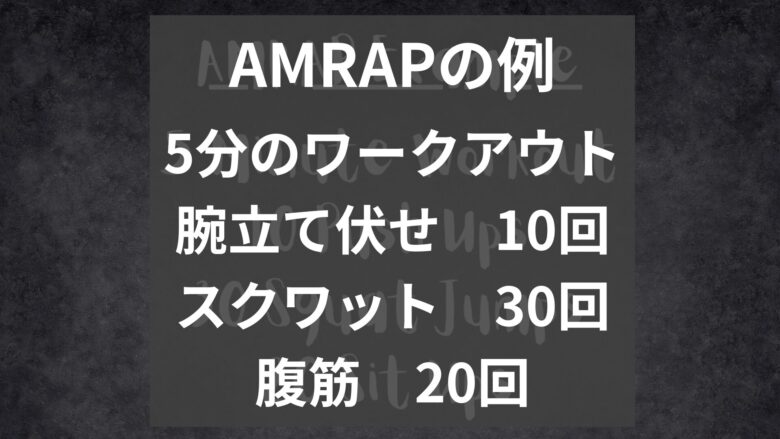

この手法では与えられたエクササイズかエクササイズのサーキットを限られた時間内でできるだけ行うかを指します。

背景

AMRAPは従来では強度やコンディショニングの面で、高負荷のトレーニングとして扱われていました。(クロスフィットを思い出しましょう。)

現在、AMRAPはクロスフィットジム(過酷なトレーニングで知られるフィットネスジム)で一般的にみられるものとして、個人が動作/エクササイズを連続的に行い、一定期間休憩を取らないことが一般的です。

AMRAPエクササイズを実施することは、強度、心血管系と代謝に関する健康に多くの利点をもたらします。(横紋筋融解症に陥らなければね!)

一方で、要求される負荷と代謝量の多さから、回復にかかるセット間の休憩をより多くする必要があります。

このような運動がケガの初期段階や手術直後のリハビリに向くと思いますか?

リハビリ面でのAMRAP

ここで説明するリハビリモードとメンテナンスモードの間には明確な境界があるわけではなく、徐々に変化していくことになる。

リハビリモード

このフェーズでの治療はより高い反応性のある事柄に台頭する場合が多いです。(痛み、炎症、初期の創傷治癒とそれに続く機械的感受性など)

一般的には、低い負荷の量・強度で頻度の多い動作を処方します。

これにはいくつかの理由があり、初期での組織リモデリングや動作関連恐怖/不安があるためです。

メンテナンスモード

患者が望む活動に復帰するとき、それが何であれ、具体的な目標や用量を増やす方向に動くのではなく、好きなことを好きだからやっているときにメンテナンスモードが動き出します。

メンテナンスモードはケガの再発を防ぐ方向や新たなケガの発生を予防する方向で患者さんが運動に臨むことが期待されます。

時として、長期的な動作プランを通じて病態発達に寄与したリスクファクターの軽減する計画を立てることもあります。

例えば、アキレス腱症で悩む高齢の患者さんにはより静的なライフスタイルを、足底腱膜炎での周期的な悪化(不思議なことに、トレーニングのスパイクと一致することが多い!)に悩む患者さんより持続可能な運動方法としてトレーニング負荷のモニタリングなどが提案されます。

パフォーマンスモード

このモードではリハビリモードからの移行を促進し、運動に関連した指標の改善に取り組む段階です。

なにか具体的な目標に対して、個人に対応したプログラムを処方する。

例えば、10km走のタイムの改善、マラソンに向けたトレーニング、特定のスポーツに対するパフォーマンス指標の改善などが挙げられます。

どれくらいのスピードで移行するのか、あるいは個々の期間の長さは人によります。

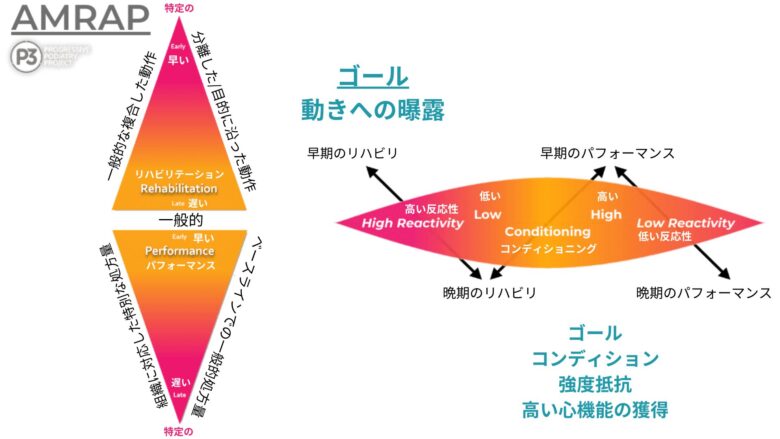

リハビリの初期段階にあるとき、動作の目的や処方された動作は特定のものであることが多いです。(すなわち:分解された動き、ROMの為のセットパラメータ)

一方で、組織が大変反応しやすい時期でもあるので、すべての症例で同じだけのセット数・レップ数を処方することはケガの悪化を起こすことにつながります。(リハビリにおける過負荷)

そのため、そこまで負荷の量・強度は定まっていないものです。

ケガの深刻さ、手術後の回復期間の期間により、組織の反応性の高い状態や身体的コンディションの全体的な低下がみられる場合があります。

リハビリの段階を踏むことで、組織の反応性が低下し、身体的コンディションが改善する場合が見られます。(すなわち:低い反応性 | 高いコンディション)

臨床家の眼を通じてリハビリを処方するとき、初期の段階で時間に対するAMRAPが有効な場合が多いです。コンディショニングで有効な場合も多いですが、それはまた別の機会で…

何を処方したいのかわかっているとき;

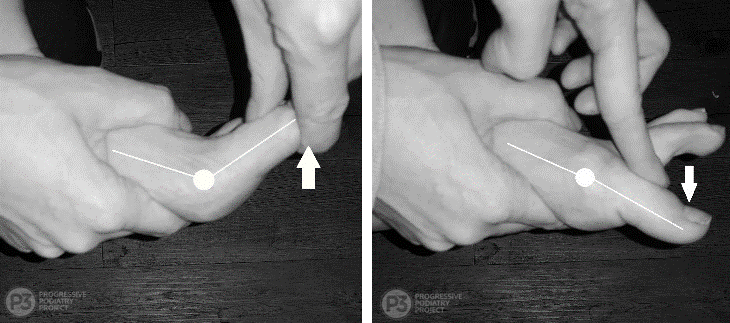

例:外反母趾矯正手術後の2週間、第一中足関節に対する背屈/底屈運動の実施

一方でこのエクササイズによる負荷の量・強度は応答性や回復期間により患者個々人で大幅に変わります。

この例では3セット×20回の繰り返しが多くの人にとって最適かもしれないが、ほかの人によっては過負荷かもしれないのです。

レップ数に関してより詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ

決められた時間内で可能な限り多くの回数を行うことにより;

一般的な動きへの曝露が期待されます。

特に創傷治癒の初期段階では組織間の連結を通じて身体自体が何をどこに、どのように組織を構成するのか考える必要があります。

動きへの曝露と/か処方されたエクササイズへの不安要素の軽減

一部の人にとって、セット数-レップ数-頻度などが混乱を招きやすく情報過多と感じる場合があるようです。治療計画で多量の数字を使うと、この困惑をさらに深めることにもつながりかねず、私たちがやりたいことの真逆を行ってしまいます。

動作の方法的パラメータの設定(例:テンポや範囲など)とAMRAPを決められた時間内で行うこと(30-60s)は、多くの人にとって理解しやすくなる要因となります。

もちろん、セット数・レップ数が多すぎることによる過負荷のリスクを軽減していることが前提となります。

その他、患者さんの中には動作に関連した恐怖(破局的思考や運動恐怖症)を過去の医療従事者との経験や間違った運動処方(過負荷や不適切なリハビリ)、健康リテラシーの低さ、痛みの意味を理解していないことなどにより引き起こしていることがあります。

初期の創傷治癒と運動に対する恐怖を乗り越えるために、低い負荷の量・強度である一方、頻度を増やすことがよりポジティブな効果をもたらすことが多いです。

治癒部位の反応性に合わせて動作への曝露量を増減させる

あなたがいままで運動で全く成果が出ない日を感じたり、10歩くらい後退していると感じるときなどあれば、身体は非常に複雑な器官であるという事実に沿っているでしょう。

睡眠、栄養、ストレスやその他いくつかの因子が私たちの身体がある動作に対してどのような応答をするのか決めており、特にケガ・手術からの復帰で経験することが多いです。

これらの変動因子に合わせて動作曝露を調整することで、痛みの存在下での患者のリハビリを助けることにつながります。

ウサギとカメの例を考えましょう。継続的に何かを行ったほうが、爆発的に行うより早く目的に達することができます。

患者への説明の方法とは?

AMRAP for TIMEを私のワークショップで説明するときによくある質問の一つとして、「どのように患者さんに説明するの?」ということがあります。

エクササイズの処方の段階では私はすでに以下の事柄を患者に説明していることが多いです。

1.ケガ/手術の概要と治癒/回復までの大まかな流れ

2.時間軸、症状の変動、進歩に関する期待の組み立て。

3.治癒と回復における運動の役割(維持とリスク軽減のための長期的な役割)。

そのあと私は低い負荷の量・強度での動作が大きいものに比べてなぜ重要になるのか(リハビリの初期段階、反応性の高い組織であるとき)を説明します。

一日に〇〇回アラームをセットして、なったらストップウォッチを〇〇秒で設定します。

その間にゆっくりとしたコントロールされた動作をできる限り行います。このでの目標は量より質です。私は15回雑だけど早い動作を行うよりも、7回きれいな動作を行うことを期待しています。

ここで痛みを感じるあるいはつるような気配を感じる、休憩が欲しいとおもったらその時間をとっても構わないけど時計は止めないでほしい。

時には30秒で〇〇回できたときもあれば、〇〇回しかできない場合もあるだろうけど、重要なのは回数ではなく、持続的に運動を行っていることであり、これが回復につながります。

この記事があなたのリハビリ処方に新たな光をもたらすことを切に期待します。

オーストラリア足病医学会公認の「運動療法理論」を学びたい方へ

まだ日本ではまったく知られていない「運動療法理論」が学べるプログラム、それが足病学臨床マスタープログラムVol.1[運動療法]です。世界基準の治療ガイドラインをもとに、足病学から運動療法、患者教育まで幅広い内容について学習することができるエビデンスベースのオンライン学習プログラムです。ぜひ詳細を確認し、あなたも下肢障害のエキスパートになってください。

![足病学マスタープログラム Vol.1 [運動療法]](https://podiatry.tokyo/wp-content/uploads/2024/09/オンライン足病学教育プログラム-68414411c441c.jpg)