今回は、横足根関節を構成している各関節の動きについて解説していきます。

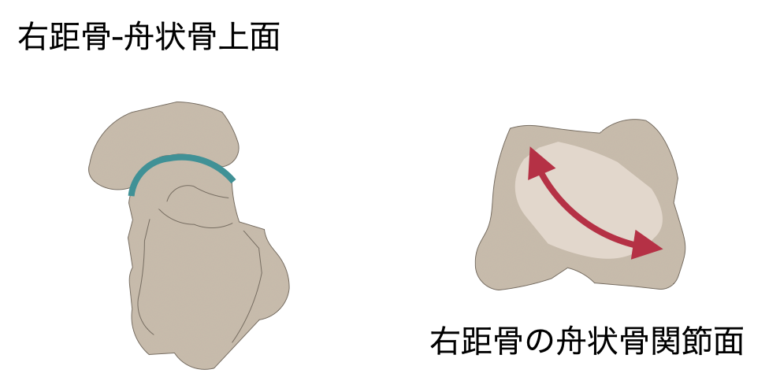

距舟関節

まずは内側です。

内側縦アーチを構成する関節のひとつが、距骨と舟状骨からなる距舟関節です。

この距舟関節は、距骨と舟状骨の関節面が丸い形状をしており、舟状骨側の関節面は凹んだ形状になっています。

そのため、この関節は球関節様の構造を持ち、非常に可動性の高い関節です。

内側縦アーチは、外側縦アーチと比べて動きの大きいアーチです。

そのアーチの中心となるのが距舟関節であり、ここが可動性の高い関節であることを理解しておくことは重要です。

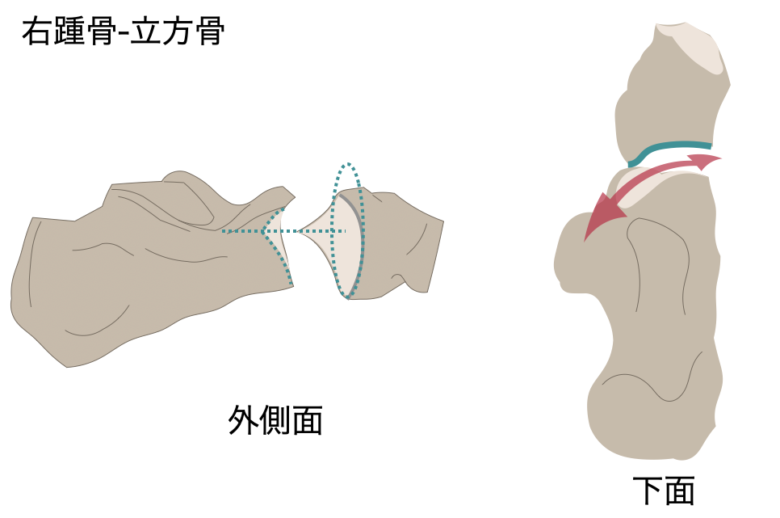

踵立方関節

次に、外側縦アーチを構成する関節について見ていきます。

それが踵骨と立方骨からなる踵立方関節です。

この関節は、側方から見ると平面の関節面のように見えますが、内側から見ると立方骨に突起が存在しています。

この突起構造により、踵立方関節は鞍関節様の構造をしていると言われています。

では、この関節がどのような時にロックされるのかについて説明します。

立方骨が踵骨に対して外がえし方向へ動くと、立方骨内側の突起と踵骨背側の突起が接触し、ロックがかかる構造になっています。

この現象は「踵立方関節の外がえしロック」と呼ばれています。

この状態になると関節の動きが制限され、しっかりと安定性が確保されます。

一方で、底屈・内転方向の動きにおいてはこのロック機構が働かないため、関節の可動性は高くなります。

この場合は、突起が内側に滑り込むようなイメージの動きになります。

つまり、踵立方関節は鞍関節様の構造を持ち、外がえしに対して関節がロックされるという特性を持っています。

これが非常に重要な特徴です。

歩行時の足圧中心の移動を考えると、ヒールコンタクトで踵の外側から接地し、最終的には内側の母趾に抜けていくというのが基本的なパターンです。

その際、外側から内側に足圧中心が移動するタイミングが重要になります。

この移行を担う要素の一つが、先ほど説明した踵立方関節の外がえしロックです。

歩行初期に踵から外側に荷重が入りますが、立方骨が外がえしすることでロックがかかり、足圧が内側へとスムーズに移動します。

もしこの外がえしロックの機能がうまく働かなければ、荷重がずっと外側に残ってしまったり、逆にすぐに内側へ移行してしまう可能性もあります。

したがって、踵立方関節の外がえしロックは、歩行時における足圧の正しい移動経路を確保するために、非常に重要な機能であると言えます。

より深く足部を学びたい方はこちらを見てみてください!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

.png)