今回は距腿関節について解説していきます。

距腿関節は、脛骨・腓骨といった下腿の骨と距骨で構成される関節です。

この関節は「アンクルモーティス」と呼ばれ、骨同士がぴったりとはまり込む安定した構造をしています。

そのため、荷重時の安定性が非常に高いことが特徴です。

距腿関節の基本的な動きは背屈と底屈です。

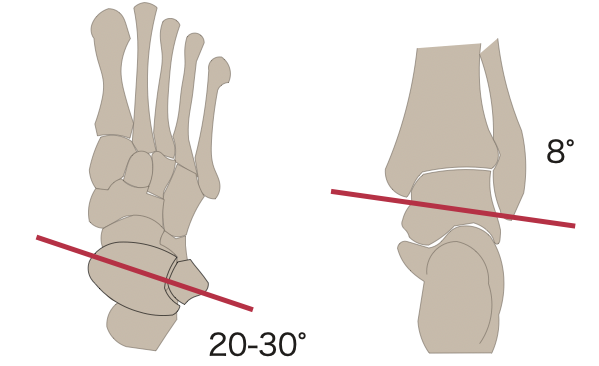

しかし、ここで注意が必要なのは、関節の軸がわずかに傾いている点です。

まず、前額面から見ると、外果はやや下がり、内果はやや上がった状態になっています。

さらに、水平面から見ると、内果が前方で外果が後方に位置するため、軸が斜めになっています。

この軸の傾きによって、背屈時にはわずかに外転と外がえし、底屈時にはわずかに内転と内がえしが伴います。

これが距腿関節の重要なポイントです。

また、運動連鎖を考える際には、オープンキネティックチェーン(OKC)とクローズドキネティックチェーン(CKC)で動きが変化します。

OKCでは、足が地面についていない状態で運動が行われます。

この場合、背屈に伴って外転と外がえしが起こり、底屈に伴って内転と内がえしが生じます。

一方、CKCでは、足が地面に接地した状態で運動が行われます。

この場合、背屈では下腿が前傾し、それに伴って内旋が生じます。

逆に底屈では下腿が後傾し、それに伴って外旋が起こります。

このように、CKCでは下腿の回旋が伴うため、OKCとは異なる運動パターンになる点がポイントです。

特に歩行やスクワットなどの動作では、CKCでの関節運動が基本となるため、この特性を理解しておくことは非常に重要です。

距腿関節の動きを正しく把握することで、臨床やトレーニングにおける介入の精度が高まります。

より深く足部を学びたい方はこちらを見てみてください!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

.png)