距骨下関節の動き

距骨下関節は、距骨と踵骨からなる関節で、非常に複雑な構造をしています。

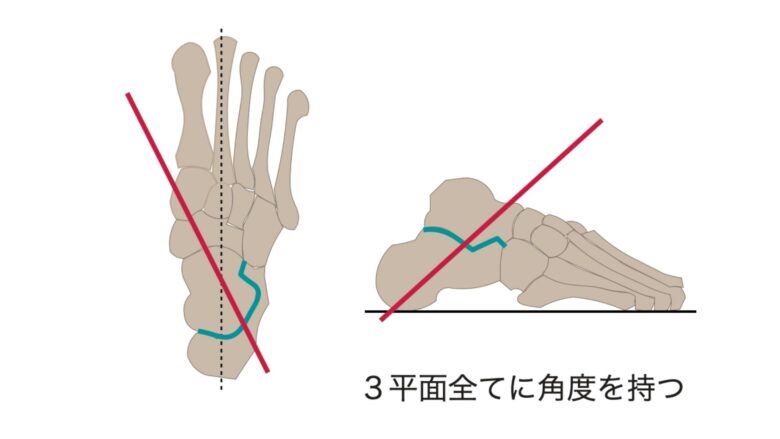

この関節の軸は、内側の遠位かつ頭側から、外側の近位かつ尾側へと斜めに通っています。

そのため、距骨下関節の動きは「三平面運動」となります。

三平面運動とは、以下のように分類されます。

- 回外運動:底屈・内転・内がえし

- 回内運動:背屈・外転・外がえし

距骨下関節は、この回内と回外の2つの運動を主に担っています。

なお、底屈と背屈といった矢状面上の動きは距腿関節が担当しますが、回内・回外といった斜めの軸での運動は距骨下関節によるものです。

距骨下関節の構造

距骨下関節は、基本的に3つの関節面で構成されています。

- 後方関節面

- 前方関節面(2つ)

ただし、関節面には個体差があり、1つや2つの場合もあります。

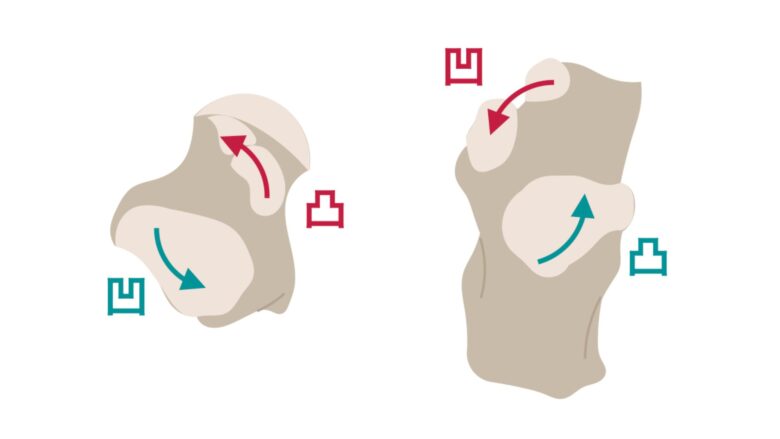

また、この関節は「二重顆状関節」とも呼ばれており、特徴的な関節面を持っています。

- 後方関節面:距骨側が凹み、踵骨側が凸になっている

- 前方関節面:踵骨側が凹み、距骨側が凸になっている

このような構造により、距骨下関節の動きは「船が揺れるような三平面運動」となり、多方向への複雑な動きを実現しています。

距骨下関節の評価

距骨下関節を体表から評価する際には、後方から踵骨の傾きを観察することが重要です。

踵骨の動きを確認することで、距骨下関節の可動性や機能を評価できます。

以上が距骨下関節の解説になります。

より深く足部を学びたい方はこちらを見てみてください!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

.png)