今日は回外抵抗テストSupination Resistance Test(以下SRT)について掘り下げたいと思います。

SRTが何なのか?なぜ使用するのか?どのようにこの試験を行うのか解説していきます。

SRTとは何なのか?

SRTはケビン・カービー博士(著名なアメリカの足病医)によって開発された回外をするために必要となる外力を評価する方法で、臨床的に(現在は研究的にも)用いられるツールです。

この評価方法により臨床家は足装具の処方、特に下肢にかかる力学的負荷を調整するための変数をどのようにして操作するかという場面で臨床的有用性を提供します。

究極的に言ってしまえば、SRTは回外に必要な力(ニュートン)を決定するのに役立ちます。

「回外に抵抗する力が強ければ強いほど、静的および動的な作業時に、距骨化関節全体で回外を発生させる構造への負荷が大きいことを示している可能性があります。」

「より強い回外への抵抗は足底腱膜炎(PF)や後脛骨筋腱機能不全(PTTD)に代表される内側足および足首の筋骨格系疾患で想定される事柄です。」

「弱い回外への抵抗であれば、慢性的な足首不安定症に代表される足首外側の疾患で想定される事柄です。」

Moisan et al (2023)

SRTを行う方法は二つ主に二つあります。

1)徒手的SRT

2)有効なキーストン装置

体重と距骨下関節の両者が回外抵抗に関連しています。(詳細はこちらを参照)

SRTの実施方法を考えると体重が関係するのは容易に想像がつくでしょう。

一方で距骨下関節軸については、第5中足骨骨頭と距骨化関節の軸が遠ければ遠いほど、回外抵抗が大きくなることが示されています。(てんびんと一緒)

STRの手順

(Griffiths & McEwan, 2012)

指示

患者に素足で踵骨が安定した位置(RCSP)にあり、自然な傾斜と歩行の姿勢であるように指示します。

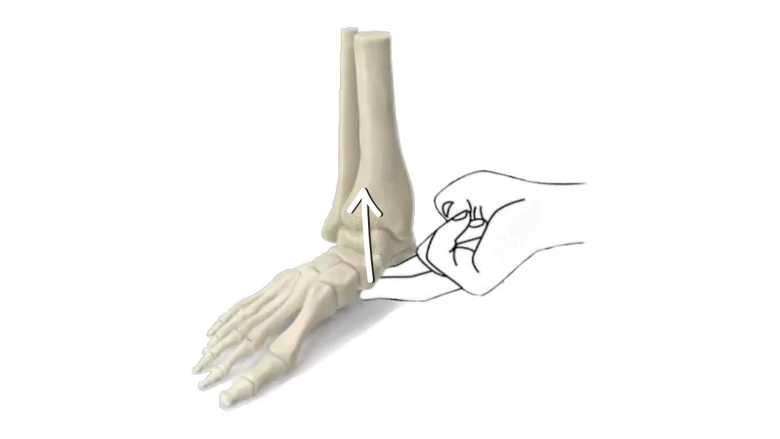

示指と中指を足底の舟状骨の内側にあてがい、距骨と垂直な方向に引き上げます。

臨床家は足がどのように力に抵抗するかを主観的に0~5の指標で評価します。

0=回外への抵抗がほとんどない→5=回外に対して強い抵抗あり

SRTをキーストン装置を用いて評価

(モイサン2023, モイサン 2021)

実施する前に

個人の身長、体重、年齢とFPIスコアを測定しておきます。

被験者はその場で五歩ステップを踏み、RCSPに来るよう指示します。

※RCSP:リラックスしたときの踵骨の位置

臨床家は踵骨の回内外を視覚化するために、踵骨後面に垂直な線を引きます。

デバイスの立ち上げ

地面に設置された錘に25mmの伸縮不能なストラップをつけて、足を下から上に持ち上げられるようにします。

評価時の指示

被験者にまっすぐ前を向いて、左右に均等に体重がかかるように立つことを指示します。

評価方法

デバイスについたストラップに地面に対して垂直な力を一定の速度でかけ、踵骨の回外がちょうど誘発される力をかけます。キーストン装置のイメージはこちらを参照ください。

このとき、被験者が加えられた負荷に応じて力を入れたり、抵抗したりすることのないようにします。

このとき、前脛骨筋を含めた筋肉に力が入っていないことを確認する必要があります。

信頼性と有効性

モイサンら(2021)はキーストン装置を用いた方法が評価者間および評価者間での信頼性が高かったと評価している。

回外抵抗とキネティクス、キネマティクスの関係性(マクバーディら2019)

キーストーン装置を用いたSRTは中足部のキネティクスに関しては信頼性があるといわれています。(マクバーディら2019)

キネティクスとキネマティクスはバイオメカニクスの領域で物体の動作(人体を含む)を分析するときの基礎的なコンセプトです。

キネマティクス

キネマティクスはメカニクスの分野で物体の動作を考慮する分野で、その動作を引き起こす力は考慮しません。

その物質の空間的・時間的側面に注目しており、その位置、速さ、加速度、軌跡などを記述します。

人間の動作分析では、キネマティクスは人体の部位がほかの部位と協働してどう動くか、力を考慮せずに考えます。

キネマティクス的測定として関節の角度、部位の位置と動きのパターンが挙げられます。

例:歩行時の臀部、膝部、足関節の角度を分析する。

キネティクス

キネティクスとはメカニクスの分野で物体の動作を引き起こす力について扱う分野です。

この分野には、力、トルク、モーメントなど物体の動作を変えるものが含まれます。

人体の動作分析では、筋肉、腱、靭帯、外的要因による力への影響を測定することを指します。関節の動き、床反力、筋肉の動き、エネルギー効率などを測定することも含まれます。

例:ランニングやジャンピングをしたときの床反力や筋肉の生み出す力を測定するなど

歩行時の足・足首のキネティクス・キネマティクスと回外抵抗の関係性(マクバーディら、2019)

「(本文からの引用)ではSRTは中足部の回内モーメントに関連がある一方、足首の内返しモーメントとは関連が無かった。さらに、中足部底屈モーメントと中足部で発揮できる力には有意な関係がみられた。」

中足部回内モーメント

この研究では、RCSPでの回外抵抗と中足部回内モーメントの間には逆相関が歩行時に認められたことを示しています。

このことから、回外抵抗が増加するほど。中足部回内モーメントが減少することを示唆します。

「(本文からの引用)筆者らはSRTとRCSPの間に逆相関があった理由として、SRTが後足部の回外しやすさを表す指標であるからだと考える。後足部回外にかかる力が少ないほど、中足部の回内でコントロールしなければいけない回外運動が増えるため、モーメントは増加すると考える。」

ピーク時の底屈モーメント

歩行時にSRTとピーク時の底屈モーメントの間には有意な関係が認められたことも示しています。

ピーク時中足部で発揮できる力

SRTとピーク時の収束部が発揮できる力の関係も研究されています。

ここでは回外抵抗が、中足部で生み出す力の大きさ関与するのでは、と考えています。

中足部の力とは、歩行やランニング中の足の全体的な促進と支持機構として、中足部の関節や構造(筋肉、腱など)による力学的エネルギーに関連します。

Q.なぜFPI-6(やその他の指標)に完全に頼ってはいけないの?

A.静的な状態での計測は動的な状態を反映しないことが、しばしばあるため。

FPI-6では回内足が低い回外抵抗を持つ可能性があります。

FPI-6では中間足が高い回外抵抗を持つ可能性があります。

下肢筋骨格系疾患における回外抵抗

何年か前に私キーストーン装置を使い始めたとき。クレイグペインさんによるいくつかの記事を読む機会がありました。

この記事の内、いくつが論文化されたかは定かではないですが、(初報告として)しばしばクレイグが回外抵抗を測定した疾患が登場します。

その際に議論された「基準値」のようなものについてお示しします。(図で)

ここで注意してほしいのはSRTに対する基準値のようなものは存在せず、今から示す数字はクレイグ自身が別の情報ソースから取得したものと言っていたので、そこまで信用しないようにしてください。

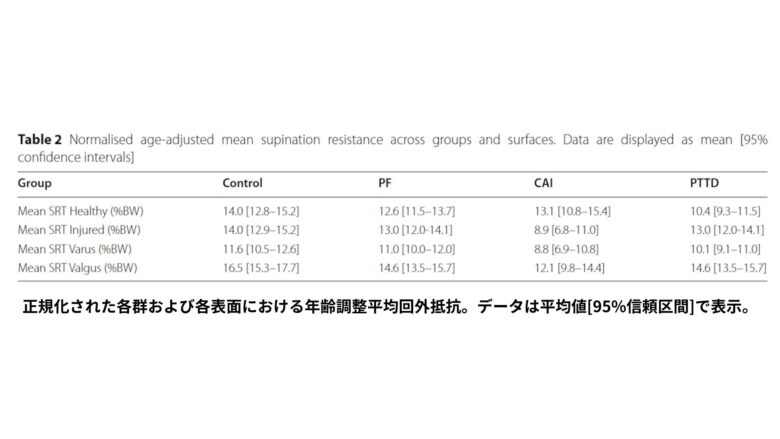

ここで最近発表された論文に目を移すと、データの表現(N対%BW)が異なるにも関わらず、図で示した結果と整合性のとれたものが報告されています。

足と足首の筋骨格系疾患におけるSRTの違い:診断とカスタマイズされたうウェッジソールによる介入の影響(モイサンら,2023)

この研究の目的は、

1.回外抵抗が筋骨格系疾患(足首不安定症(CAI)、足底腱膜炎(PF)、後脛骨筋機能不全(PTTD))による異なるかコントロール群と比較

2.病的足と健康な足の間の回外抵抗の違いを研究する

3.筋骨格系疾患を抱えた患者を対象に足部全長に内反ウエッジ、外反ウエッジを付けた状態での回外抵抗の違いを研究

56人が研究に参加した。(CAI, PF, PTTD, コントロールに14人ずつ)

結果

足首不安定症(CAI)の患者は健常な人に比べて回外抵抗が小さかった。

後脛骨筋機能不全(PTTD)の患者は健常な人に比べて回外抵抗が大きかった。

足底腱膜炎(PF)では健常な人と回外抵抗に差が見られなかった。

内反、外反ウエッジはそれぞれPTTD、CAIの回外抵抗を改善するのに役立った。そのため、足装具やインソールで内反・外反ウエッジを持ったものはPTTD・CAIそれぞれに効果があることが期待されています。

私が見つけた回外抵抗に関するすべての論文で、特定の筋骨格系疾患と回外抵抗の関係を調査すべきだと結論づけていました。

臨床利用

論文での発見と、私の臨床経験を総合すると、いくつかの筋骨格系疾患(特にCAI、PTTD)は距骨下関節軸と回外抵抗をバイオメカニクス的評価の一要素として含めるべきだと考えています。そうすることで、以下に良い影響を与えるでしょう。

・私たちの推奨するフットウエア(i.e. 適した特性)

フットウエアのフィット感、感じ方、機能を決定する要素がいくつかあります。

・矯正メカニクス的処方(i.e. 装具のデザイン)

特に後ろ足の変動要素

・エクササイズセラピーの適応性(いつか説明します。)

オーストラリア足病医学会公認の「運動療法理論」を学びたい方へ

まだ日本ではまったく知られていない「運動療法理論」が学べるプログラム、それが足病学臨床マスタープログラムVol.1[運動療法]です。世界基準の治療ガイドラインをもとに、足病学から運動療法、患者教育まで幅広い内容について学習することができるエビデンスベースのオンライン学習プログラムです。ぜひ詳細を確認し、あなたも下肢障害のエキスパートになってください。

![足病学マスタープログラム Vol.1 [運動療法]](https://podiatry.tokyo/wp-content/uploads/2024/09/オンライン足病学教育プログラム-68414411c441c.jpg)

参考文献

- Bennett, P. J., Lentakis, E., & Cuesta‐Vargas, A. (2015). Limitations of the manual supination Resistance Test. Journal of Foot and Ankle Research, 8(S2). https://doi.org/10.1186/1757-1146-8-s2-o2

- Griffiths, I., & McEwan, I. (2012). Reliability of a new supination resistance measurement device and validation of the manual supination Resistance Test. Journal of the American Podiatric Medical Association, 102(4), 278–289. https://doi.org/10.7547/1020278

- McBride, S., Dixon, P., Mokha, M., & Samuel Cheng, M. (2019). The relationship between supination resistance and the kinetics and kinematics of the foot and ankle during gait. Gait & Posture, 73, 239–245. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2019.07.305

- Moisan, G., Chicoine, D., McBride, S., Farahpour, N., Isabelle, P., Dagenais, C., & Griffiths, I. (2023). Supination resistance variations in foot and ankle musculoskeletal disorders: Implications for diagnosis and customised interventions with wedged insoles. Journal of Foot and Ankle Research, 16(1). https://doi.org/10.1186/s13047-023-00681-5

- Moisan, G., McBride, S., Isabelle, P., & Chicoine, D. (2021). The keystone device as a clinical tool for measuring the supination resistance of the foot: A reliability study. Musculoskeletal Care, 20(3), 570–576. https://doi.org/10.1002/msc.1614

- Payne, C., Munteanu, S., & Miller, K. (2003). Position of the subtalar joint axis and resistance of the Rearfoot to supination. Journal of the American Podiatric Medical Association, 93(2), 131–135. https://doi.org/10.7547/87507315-93-2-131

- Payne, C. (2013). The concept of ‘Supination Resistance’. Running Research Junkie. http://www.runresearchjunkie.com/the-concept-of-supination-resistance