こんにちは、PTタイガーです。

今回のテーマは

**「種子骨の機能って何か?」**です。

意外と知られていないこのテーマ。

実は、種子骨は歩行の蹴り出しフェーズで非常に重要な働きを担っている骨です。

さらに、スポーツなどで起こる「種子骨障害」は、臨床でも頻繁に見られる疾患のひとつ。

ぜひ今回の内容で、種子骨の理解を深め、臨床に活かせる知識として整理してみてください。

それでは、さっそく解説していきます。

種子骨とは?

種子骨は、腱の中に存在する小さな骨です。

代表的なものが、人体最大の種子骨である「膝蓋骨(しつがいこつ)」です。

今回は足部の種子骨が本題ですが、

まずは理解しやすい「膝蓋骨の機能」から見ていきましょう。

膝蓋骨が果たす力学的な役割

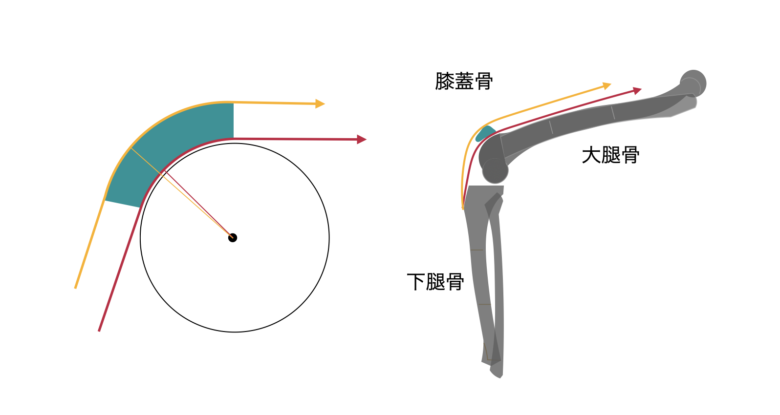

イラストを見ると、大腿骨・下腿骨に対して、

緑色の膝蓋骨が配置され、黄色と赤の2つの矢印が描かれています。

- 黄色の矢印:膝蓋骨の表面を通る通常の大腿四頭筋のベクトル

- 赤の矢印:膝蓋骨が存在しなかった場合を仮定した筋肉の走行

この2つを比較したとき、

どちらがより効率的に下腿を持ち上げるか?

答えは、黄色の矢印。

つまり、膝蓋骨があることで筋のベクトルが変化し、

回転中心からの距離(モーメントアーム)が長くなるためです。

このメカニズムにより、

テコの原理が働いて、より少ない力で大きな力を発揮できるのです。

足部における種子骨の働き

この膝蓋骨と同様の機能が、

足部、特に母趾(親指)の種子骨にも備わっています。

母趾の種子骨は、主に短母趾屈筋腱の中に存在し、

この種子骨によってモーメントアームが広がります。

つまり、足部が蹴り出すタイミングで、

より強く地面を押し出す力を発揮できるのです。

カム構造とモーメントアーム

母趾の種子骨は、第一中足骨頭の形状とともに

**「カム構造」**と呼ばれる力学的構造を形成しています。

カム構造とは、

不規則な形状が動きの方向を変える役割を果たす仕組みであり、

第一中足骨頭や大腿骨顆部にも見られます。

仮にこの部位が滑らかな球形だった場合、

接する構造体との相互運動は起こりにくくなります。

この不規則性があることで、足底腱膜や短母趾屈筋の作用が強まるというわけです。

ウィンドラス機構との関係

カム構造が存在することで、

蹴り出し時に足底腱膜にかかるモーメントアームが長くなり、

ウィンドラス機構がより強く働くようになります。

つまり、より効率的な蹴り出しが可能になるのです。

この「カム構造」は、

第一中足骨頭+種子骨の組み合わせによって形作られています。

種子骨の基本的な動きと外反母趾との関係

MTP関節(母趾の関節)を伸展させると、

種子骨は前方かつ内側、すなわち身体の中心に近づく方向に移動します。

この動きは、外反母趾のメカニズムとも関係しています。

重症化した外反母趾では、

種子骨が内側に亜脱臼し、第二中足骨に近い位置へとずれてしまうことがあります。

その結果、

足底面から種子骨が外れ、蹴り出しの効率が著しく低下する可能性があります。

種子骨障害について

臨床でもよく聞かれる「種子骨障害(種子骨炎など)」は、

**足関節より遠位の外傷の約9%**を占めると報告されています。

特に、ランニングやジャンプといった反復動作による

繰り返しのストレスが主な原因となります。

治療としては、

- パッドなどを使って物理的ストレスを軽減

- 種子骨にかかる負荷を減らすための休息

これが基本的な方針になります。

最後にまとめ

- 種子骨は、短母趾屈筋の滑車のような働きを持ち、

モーメントアームを広げて蹴り出しを強くする機能を担っています。 - さらに、第一中足骨と一体となってカム構造を形成し、

足底腱膜や短母趾屈筋の力を最大限に引き出しています。 - 一方で、種子骨は障害が起こりやすい部位でもあります。

解剖・運動学的な知識を持つことで、より適切な評価と対応が可能になります。

ぜひこの機会に、

種子骨の機能を再確認し、臨床の中で活かしてみてください。

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。

また次回の動画でお会いしましょう。

より深く足部を学びたい方はこちらを見てみてください!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

.png)