筋骨格系疾患の管理に不慣れな臨床家や、主に一般的な足病診療を行っている方にとって、筋骨格系の損傷で予約が入った患者を診ることは不安に感じることがあるでしょう…

臨床家、または臨床家を目指している方であれば、たとえ多くの筋骨格系患者を診る機会がなかったとしても、この記事を読むことで一般的な足病診療を活用しながら筋骨格系疾患管理に必要な基本的なスキルを身につけるヒントを得られるはずです。

Q:一般的な足病診療こそ、最適なスタート地点である理由は?

A: 低リスクの環境で、一部のストレス要因を排除できるからです。 さらに、筋骨格系リハビリや運動処方の難しい部分に必要なスキルを磨く機会も与えてくれます。

もし、すでに6週、8週、10週、12週ごとに定期的なケア(爪や皮膚など)の予約が入っている患者がいて、会話の中で、小さな治療的な動作が症状の改善に役立つかもしれないと話題に出したとしましょう。

患者は、日常生活には大きな影響がないけれど、少し厄介だと感じる程度のものとして何気なく話題に出したのかもしれません。

これによって、低リスクの環境が作り出されます。a) それが「進行中の病状」とは見なされず、b) 日常生活に支障をきたしておらず、c) すでに他の治療のためにフォローアップの予約が入っているためです。

しかし同時に、リハビリの難しい部分でスキルを向上させるチャンスも得られます。

例えば、変形性関節症や日常の運動不足による足や足首のこわばりです。

こわばりを改善するために、簡単で負荷の少ないエクササイズを提案するのもよいでしょう。

トウウェーブ、トウスクランチ、ショートフットエクササイズなど…

これは過剰なサービスではなく、あなたの既存の診療に新たな価値を加えているだけです。

定期フォローアップの際に、処方したエクササイズに対する患者の反応や進捗を確認でき、これこそがあなたのリハビリスキルの向上につながるのです。

低リスクの環境がどのようにスキルを育てるのでしょう?

ここで、先に述べたことに戻りますが、リハビリの難しい部分でスキルを伸ばす機会があるということです。

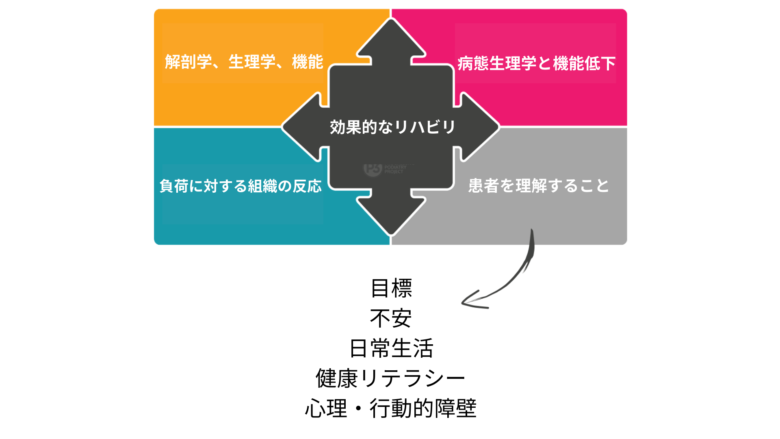

効果的なリハビリプログラムの構成について立ち止まって考えてみると、単に「最適なエクササイズ」を選ぶだけではなく、より複雑な要素が絡んでいることに気づきます。

やってもらえるエクササイズこそ、最良のエクササイズです。

多くの患者にとって、処方されたエクササイズプログラムを続けること自体が、治療を成功させる上で最大の障壁になることがよくあります。

患者がエクササイズを続けられなくなる理由はいくつかあります(このテーマについて詳しく調べた論文はこちら)。 患者の理解を深めることで、治療の成果も向上させることができます。

一つ確かなことは、自発的なモチベーションが高い患者に関しては心配する必要はなく、むしろ自発的なモチベーションが低い患者にこそ気を配るべき、ということです。

もし、非常にアクティブな患者がいて、筋骨格系のけがが好きな活動を妨げている場合、その患者のモチベーションは、日常生活に大きな影響がない患者よりも高いことが多いでしょう。

日常生活に支障がない場合、モチベーションを引き出す要因があまりないため、より深く掘り下げて納得を引き出す要因を探る必要があります。

そのため、関節の「こわばり」を訴えながらも日常生活のほとんどに支障がない患者には、モチベーションの要因を探るスキルや、病気や症状、運動療法の効果とその理由を説明するスキルが求められます。

こうして治療の目標を見出し、どんな治療にも達成すべき目標が欠かせないということに繋がります。

目標

患者にはそれぞれの目標があります。つまり、それは私たちに相談することで何を達成したいかということです。

そして、私たち臨床家には治療における目標があります。つまり、患者の目標を達成するために治療を介してどんな結果を目指すかということです。

筋骨格系の病気を管理する際には、大小両方の目標を立てる必要があります。

リハビリが成功するかどうかは、臨床家が患者の目標と治療目標をどれだけ結びつけられるかにかかっています。

大きな目標:治療全体を通じた大きな目標のこと

小さな目標:大きな目標を小さく分けた達成可能なステップであり、通常は毎回の診療で目指すもの

大きな目標と小さな目標に向かって進み、順調に進んでいるかどうかを確認するには、患者の進捗と向き合い、対話を重ねることが重要となってきます。

振り返りの目的は、患者の進行状況をしっかりと理解することです。

– 症状は改善しているのか、悪化しているのか、それとも変わっていないのか?

– 新たな問題が生じていないか?

– 患者は指示されたエクササイズに取り組んでいるか?

つまり、前回のセッションで設定した小さな目標は達成できたのか?

一般的な足病診療とスキルが輝き始める瞬間

前述の通り、患者を理解することはエクササイズの遵守度に関わる重要な要素です。

既に予定されている定期診療の際に、処方したエクササイズの進捗状況を確認してみてください。

– きちんと行っていたか? その理由?やらなかったのはどうして?

– 楽しく行えていたか?それとも楽しめなかった?どうして?

もし患者が積極的にエクササイズに取り組み、楽しんでいるなら、それは素晴らしいことです。患者が望むなら、進展させてエクササイズを増やしていきましょう。

もしそうでないなら、もっと詳しく探ってみましょう…

(詳細はこちら↓)

– 何がエクササイズを行えなくさせていたのか?

– 楽しんでいなかったなら、どんなエクササイズならより楽しめそうか?

順調に進むリハビリプログラムでは、臨床家の本当の腕前は見えてきません。計画がうまくいかない時こそ、その臨床家の知識、技術、そして自信が試されるのです。

リハビリプログラムの成功(または失敗)を見極める上で、この会話が最も重要な要素の一つであることに気づくはずです。

セット数やレップ数の処方に自信がない場合は?

エクササイズの負荷を調整する方法はいくつかあり、セット数やレップ数はその一部に過ぎません。

場合によっては、これらを使わずにエクササイズの負荷を決めることもできます。

一定時間内でできる限りの反復を行う

ここで話しているような低リスクの状況では、一定時間内でできる限りの反復を行う負荷から始めるのが最適な場合もあります。

1) この方法は日常生活のスケジュールに大きな影響を与えません(ほとんどの人は1日に120秒ほどの時間を確保できるはずです)。もしそれすらできない場合は、理由を探ってみましょう…

2) 患者と臨床家の両方にとって、セット数やレップ数に関するストレスを軽減してくれます。特に、両者ともセット数やレップ数に慣れていない場合に負担を和らげてくれるでしょう。

3) 患者は自分の体の感覚を頼りに、エクササイズの負荷を自分で調整することができます。

例えば、こんなふうに伝えることもあります:

このエクササイズは1日3回行います。朝食後、昼食後、夕食後に1回ずつ、30秒間できるだけゆっくりとコントロールされた動きで行ってください。たくさんやることが目的ではなく、質が大事です。5回しかできなくても、それでOK。30秒経ったら終わりです。

足の変形性関節症の初期治療に対して、私がこの方法(時間や頻度は状況によって変わる)を選ぶ理由は次のとおりです。

– 自己申告の「こわばり」が主な相談理由でない場合や、症状が日常生活にそれほど支障をきたしていない場合、介入も過剰な負担にならないようにしたいのです。もし介入が患者の訴えよりも大きな負担になると、初期段階でのエクササイズ継続は難しくなります。

– 変形性関節症の場合、低負荷・低用量・高頻度のアプローチが症状改善に最も適していることが多いです。少量の負荷でも効果を実感してくれれば、その後より大きな負荷にも積極的に取り組んでくれるようになるかもしれません。

この方法を実践すればするほど、リハビリの腕も上がっていきます。

この記事が、今いる患者さんとの関わりを通じて、より良い価値を提供しながら同時にスキルアップを図るためのヒントとなれば幸いです。

オーストラリア足病医学会公認の「運動療法理論」を学びたい方へ

まだ日本ではまったく知られていない「運動療法理論」が学べるプログラム、それが足病学臨床マスタープログラムVol.1[運動療法]です。世界基準の治療ガイドラインをもとに、足病学から運動療法、患者教育まで幅広い内容について学習することができるエビデンスベースのオンライン学習プログラムです。ぜひ詳細を確認し、あなたも下肢障害のエキスパートになってください。

![足病学マスタープログラム Vol.1 [運動療法]](https://podiatry.tokyo/wp-content/uploads/2024/09/オンライン足病学教育プログラム-68414411c441c.jpg)