あなたは患者が初めて筋骨格系の痛みを訴えたとき、生体力学的(バイオメカニクス的)評価をしますか?

この行動が短期的にあなたの臨床的スキルを変えるのでしょうか?一緒に見ていきましょう…

まず、はっきりといわせてください。

足病医療者(ポダイアトリスト)のバイオメカニクスに関する知識、スキルと整形外科的介入を処方できる能力は足病師として誇りに思うべき事柄の一つだと思います。

一方で、臨床家(足病医療者を含めた)が個人のバイオメカニクス的(あるいは単一の因子 例:フットウエア)を根本原因とするのが、あらゆる臨床場面で早すぎるような気もします。

特にその他、明らかに大事な要素を精査していない場合が多いと感じます。

私はここで批判的な態度をとって、特定の個人を攻撃したいのではなく、私のコーチの役割として臨床家が「振り返り」をするときに導く役割があると考えているからこそ、このようなことを言っているのです。

慢性的な足底腱膜炎の時、治療家ができる振り返り

もし継続して患者から良い結果を得るのに苦労しているのであれば、一歩立ち返って患者の病歴聴取とケアプランの構成方法を見直すことをおすすめします。

何かが欠けているでしょう….

例として.... 私は一つのケースに対して複数の目を持つため、しばしばほかの臨床家とコーチングをすることがあります。

実際にいくつかの良く似たケースが思いつきます。(議論になるようなケースですから、流行に乗ったものがほとんどです。)

これらのケースで、私はよく「難解で重度な踵部痛を訴える患者がいる」と相談を受けることがあります。(足病師のみではありませんが…)

その時に病歴などを教えてもらうのですが、大抵の場合リスク因子や素因に関する情報が少ない場合が多いです。

これらの事柄が適切なケアプランを編み出すのに役立つのに、です。

その代わり、バイオメカニクス的尺度や歩行分析など診断上任意でよい事柄で、今回の痛みと関連があるかどうかもわからないような情報を提供されることが多いです。

運動歴、職業歴、社会歴(喫煙など)、痛みの歴、過去も画像診断、機能分析、マネージメントに関する治療・助言などの情報が一切ないのです。

身に覚えはありますか?

足底腱膜炎を悪化させるリスク因子を考えるとき、たくさんあるにも関わらず、なぜ一つの要因に絞りこむのを急かす人が多いのでしょうか? 多くの人にとって、これは問題ないかもしれません。

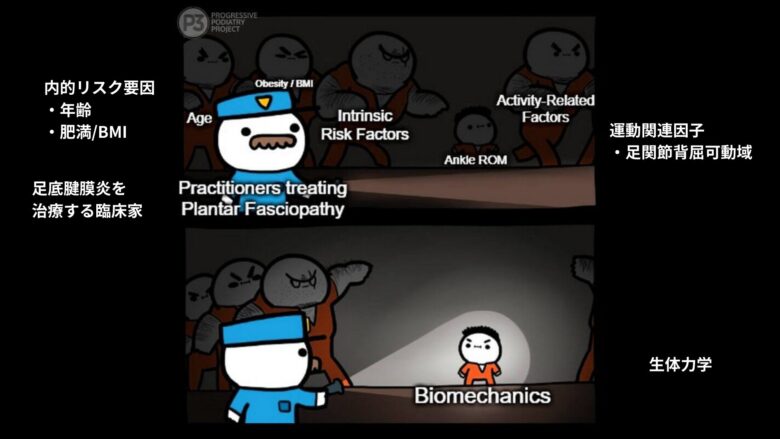

足底腱膜炎に関連があるとされたリスク因子

※ここには25種の因子があり、バイオメカニクスはその中の一つに過ぎません。(さらに言えばこれらの因子の中には複合的なものもあります。) 4人足底腱膜炎の患者がいれば、全員全く異なる4つの因子による可能性があります。

考慮すべき事柄…

もしあなたのクリニックに慢性の症状で来院した人がいれば…(目安:3か月以上)

患者さんの歩行が問題の結果によるもので原因ではない場合が想定されませんか?

確かに、結果・影響を問わずして整形外科的に負荷を変化させることは考慮すべきことの一つかもしれません。

しかし、バイオメカニクスが「根本原因」でもなく、より適切なマネジメントのために必要でない(かもしれない)ものだったとしたら、どうするでしょうか?

とりあえず、最初の5分で歩行あるいはバイオメカ分析に移るのはやめましょう。

その代わり…

より良い質問を聞く → より良い結果を得る

病歴聴取の方法と初期面談でのアプローチ方法を変えることで二つの良い結果が得られる可能性があります。

1) 患者個人のプロファイルを形成できる。

これをすることで、患者個人の主訴や病態を形成する可能性がある因子を特定することができます。

これはより良い治療結果が期待できる治療・セラピーを導入することと等しいです。

ダーツをするときにランダムにたくさん投げて一つまぐれで当たることを祈るような治療はやめましょう。

2) 期待された治療結果を得る際に障害となり得る可能性がある因子を特定できる。

単に何を言ってるかに注力するのではなく、どのように言っているのかを特定することで心理行動的障害(ie: イエローフラッグ:心理社会的要因)を特定し、マネジメント方針や治療結果を影響する因子を事前に把握することが可能になります。

最初の一歩としてなぜ進行したのか、その原因は説明可能なものか探るプロセスにあります。

次に、要因を特定する上で障害となり得る因子が存在するかを知ることが大切です。

こういった障害がすべて心理行動的なものになるわけではないが、慢性的な筋骨格系の疾患ではこれらの存在を一考する価値はあります。

こういったことを学ぶ上で最適な教材として、Matt Cotchettらにより2017年に発表された論文があります。

個人のリスク因子と心理行動的因子a.k.a.イエローフラッグを効果的に探索することで、臨床家として;

1.より個別化されたマネジメントプランが作成できる。

2.より理解が得られ、遵守される可能性が高く、ポジティブな治療同盟が形成できる治療目標が組み立てられる。

3.治療に関わらない評価や治療介入をすることがなくなり、時間・お金・労力をムダにすることがなくなる。

覚えておきましょう…

足底腱膜炎の病因学は機械的負荷と個別の留守区因子が複雑に絡まったものです。

聞くべき質問/ 探索すべき事柄

より簡潔な病歴聴取を達成するために…

#1 運動歴 例:)突然の変化:強度/期間/頻度の突然の上昇あるいは低下

#2 職業歴 例:)職場での運動歴、職場でのフットウエア、日ごろ立っている地面の性状 など

#3 社会歴 例:)自宅での運動歴、自宅でのフットウエア、ストレッサーなど

#4 痛みのパターン 例:)痛みの部位、痛みの種類(火照り感・ズキズキなど)、痛みを軽減する因子・悪化させる因子 など

#5 過去の治療歴 例:)何が行われてきたのか、何が功を奏したのか、役にたたなかった事柄 など

#6 その他健康にかかわる因子 例:)糖尿病、器官系の疾患、その他の疾患 など

#7 客観的なテスト 例:)ウインドラステスト、神経学的テスト など

#8 フットウエア 例:)フットウエアの変更、職場での靴、靴のローテーション、運動靴 など

最後に

診察の最初の段階でその人物の背景と病態を探ることで、その病態に結びついたと推測されるものに注力するという「固定観念」を避けることができます。

このことにより確実に持続したポジティブな結果につながり、患者中心医療につながるでしょう。

早く進めるには慎重にすすめよ

この言葉が意味するところは、最初の10分で意気揚々と治療介入を始めるのではなく、複数の因子を探索することで、患者自身の主訴を明確にし、ターゲットを絞った早い回復が見込まれる、ということです。

日本の医療界の常識を覆す、足底腱膜炎治療の新常識

あなたは足底腱膜炎の治療で、病態生理学やリスク因子の正しい知識を持っていますか?この足病学臨床マスタープログラムは、世界中の最先端の医学知識を、日本語で学べる唯一無二のプログラムです。足底腱膜炎に対する治療アプローチの概念が180度変わり、患者さんへの貢献と自身のキャリアに大きな差をつけることができるかもしれません。世界基準の足病学が推奨する、足底腱膜炎の治療法をマスターしてください。