教育が治療の成功を支える重要な要素であることは、よく知られています。

一方で、情報が多すぎると患者の不安や恐怖を助長してしまう可能性があるため、慎重なバランスが求められます。

患者に負担をかけず、理解しやすい形で情報を伝えるにはどうすれば良いのでしょうか?

背景

ベストプラクティスや臨床ガイドラインでは、教育が筋骨格系疾患の管理における第一選択肢として、重要な役割を果たしていることが認められています。

ただし、何を伝え、いつ伝え、どう伝えるか、は患者一人ひとりに合わせて調整する必要があります。

患者教育の大切さ

患者教育は、治療管理の中で非常に重要な役割を果たします。

まず第一に、「知識は力である」という認識を持つことです。

患者が自分の状態や体について理解し、自分でできることを知ることで、治療の過程に主体的に関わることが可能になります。

治療の選択肢について主体的に判断できるよう、必要な知識や手段を提供することが大切です。

さらに、多くの研究で、効果的な患者教育が治療への積極的な関与や順守を高め、その結果、治療の成果や患者満足度の向上に繋がることが明らかにされています。

記憶可能な情報量の限界

効果的な患者教育が重要である一方で、人間の記憶や認知負荷(一度に記憶できる情報量)には限界があることも考慮すべきです。

教育心理学者ジョン・スウェラーが1980年代に提唱した認知負荷理論では、作業記憶が一度に処理できる情報量には限りがあるとされています。

患者に与える情報が多すぎると、混乱や誤解を招き、重要なことを忘れたり、不安や恐怖を強めたりすることにもなりかねません。

患者教育をより効果的に行うためのヒントと戦略

複雑な情報を患者にどう伝えるか、何を伝えるかを改善するためのヒントと戦略

患者に合わせたコミュニケーション

患者の健康リテラシーのレベルを把握することが、最初の重要なステップとなります。

健康リテラシーとは、「健康を促進し維持するために、情報を取得し、理解し、それを活用する意欲と能力を左右する認知的・社会的スキルのこと」です。(WHO – 世界保健機関より)

健康リテラシーが低い患者は、医療用語や難解な説明を理解しにくい場合があります(意味をなさない言葉の羅列は医療現場には不要です!!!)。

医療従事者として、健康の公平性を推進することは重要であり、これは個人レベルでその一歩を踏み出す一例です。

患者の事前知識や教育背景に関係なく、彼らが自分の状態を理解できるよう手助けをするのは、私たちの責任です。

以下のような要素を把握することで、患者一人ひとりに合った教育をさらに具体的に行うことが可能になります:

- 健康リテラシー:患者が病歴や健康に関する話をどう説明するかを聞くことで、簡単に把握できます。使う言葉や、質問に対する説明の仕方などが手がかりです。

- 社会的および職業的背景

- 過去の治療経験:どんな治療を受けたか、なぜその治療が必要だったか(患者が知っていれば)、効果がどうだったかを説明の内容から読み取ります。

難しい情報を分かりやすく伝える

このスキルを身につけるには、時間と実践が必要です。

複雑な医療情報を簡単で親しみやすい言葉に置き換えて伝えるスキルは、すべての医療従事者が磨き続けるべき重要なスキルです。

比喩や例え話、実生活での例、または日常会話で出てくるような言葉を使うことは、複雑な概念をより分かりやすくする非常に効果的な戦略となりえます。

言葉で説明するだけではなく、すべての人が「耳で学ぶタイプ」ではないことを理解する必要があります。

視覚的なツールや患者に配慮した教育資料を活用することで、患者の理解力を大きく向上させることができるでしょう。

これについて詳しく述べている代表的な論文の1つが、『足底部痛を抱える人々の経験と考え方に関する質的研究』です。(リンクはこちら)

この論文はいくつかのP3コースの中で詳しく解説しています。というのも、患者教育を向上させ、全体的な患者体験を改善するための有益で実践的な提案が多く含まれているからです。

教育に関するコミュニケーション改善のための実践法

シンプルに伝える

複雑な情報を小分けにし、わかりやすく噛み砕いて伝えるよう心がけましょう。

これには練習が必要ですが、例え話や具体的な例を使うと効果的です。

繰り返しになりますが、意味をなさない言葉の羅列は、医療にはふさわしくありません!

組織が運動にどのように反応するかを説明する際、こんな例を使うことがあります。

ケース例:たとえば、アキレス腱症の患者が最初に硬さや痛みを感じ、その後「ほぐれる」ように感じる理由を知りたいと言った場合。または、比較的活動量の少ない人が動かないことによる硬さや痛みを感じ、それがさらに動くことへの抵抗感を生む場合、を例に取ってみましょう。

例え話:錆びた歯車と潤滑油

潤滑油の注されていない錆びた歯車が2つあるとしましょう。それを動かすには余分な力が必要で、効率も良くありません。

そこで潤滑油を塗って動かすと、簡単に、そして滑らかに動き始めます。

これが運動の役割で、潤滑油は組織を健康に保ち、傷ついたときに修復を手助けする体内の良い成分を象徴しています。

この「潤滑油」の役割を果たすのが、運動そのものです。

したがって、この潤滑油を生み出すために適度な頻度と強度で体を動かす必要があります。運動は少なすぎても、多すぎても良くありません。

もし動かない時間が長いと、潤滑油が乾いてしまい、結局また元の状態に戻ってしまいます。

もしくは、たとえ潤滑油があったとしても、歯車を長時間または速すぎる速度で動かすと摩擦が起き、動きが悪くなります。

コミュニケーション:「運動は潤滑剤」- 運動によって組織内外で体液の流れが促され、組織の治癒、適応、そして健康維持に重要な役割を果たします。

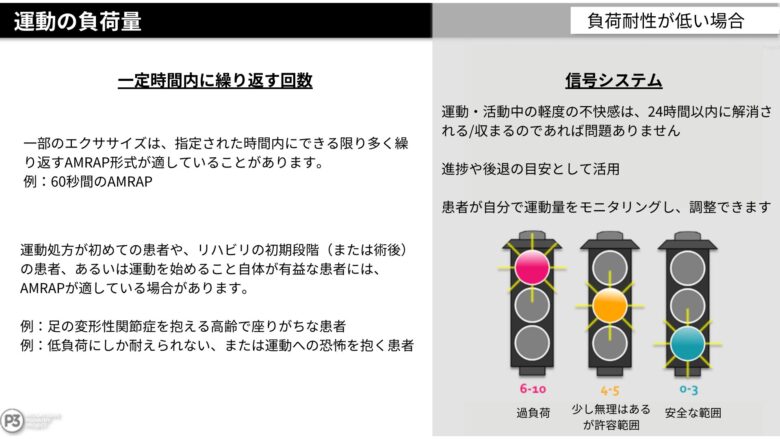

これは通常負荷管理計画や運動処方の一環として組み合わせて活用されることが多く、信号システムを使用して患者自身が活動量を調整できるようにします(AMRAP VAS-P:痛みの視覚的アナログ尺度に合わせて可能な限り反復を実施する運動方法)。

もちろん、すべての比喩が完璧に機能するわけではなく、合わない患者も存在します(そのため、多様な例えを学んで自身の引き出しを増やす必要があります)。それでも、頻繁で適切な量の運動が治癒や長期的な健康にいかに重要であることを伝える手助けになると感じています。

信号システムやVAS-Pについて知らない方のために、私がオンラインコースやワークショップで使用しているスライドを以下に紹介します。ここではリハビリにおける負荷量の考え方について解説しています。

視覚的なツールを活用する

図表やチャート、模型、ホワイトボードなどの視覚的なツールは、特に視覚的に学ぶことを得意とする患者の理解を助けます。

私は患者に何かを説明する際、ホワイトボードを使って行うのがとても好きです。

例えば腱障害における構造変化や、腱への負荷と回復のサイクル、骨のストレス障害の段階など、何でも図を描いて説明するのが好きです。(もちろんうまく描けないこともありますが!)

理解度の確認と振り返り

説明した内容を患者が理解しているか、定期的に確認するようにしましょう。

教育的な内容を説明した後は、「では家に帰って今話したことをご家族、同居人に説明するとしたら、何と言いますか?」とよく聞きます。

これは患者が情報を整理する機会になるだけでなく、と同時に私たちが説明不足や誤解を確認し、補足する機会にもなります。

オープンなコミュニケーションを促す

質問をし、内容を明確にすることをためらうという人はよく見受けられます。患者との面談でも教育ワークショップでも、必ずしも全員が分からなかったことを伝えてくれるわけではありません。

時にはこちらから積極的に働きかけ、患者が疑問や不安を声にするよう促す必要があります。

オープンな対話は信頼を築き、理解を深める手助けとなるだけでなく、相手についてよく知る機会にもなります。これにより、患者に合ったコミュニケーションや治療をさらに洗練するためのヒントを得られるのです。

結局のところ、重要なのは個別対応です。学びを深め、患者と密にコミュニケーションを取り、協力し合うことで、患者に合わせたサポートができ、治療の効果を最大値化できるのです。

この記事が、どのようにコミュニケーションや教育を改善できるか、そのヒントを提供し、患者の成果向上につながると嬉しいです。

オーストラリア足病医学会公認の「運動療法理論」を学びたい方へ

まだ日本ではまったく知られていない「運動療法理論」が学べるプログラム、それが足病学臨床マスタープログラムVol.1[運動療法]です。世界基準の治療ガイドラインをもとに、足病学から運動療法、患者教育まで幅広い内容について学習することができるエビデンスベースのオンライン学習プログラムです。ぜひ詳細を確認し、あなたも下肢障害のエキスパートになってください。

![足病学マスタープログラム Vol.1 [運動療法]](https://podiatry.tokyo/wp-content/uploads/2024/09/オンライン足病学教育プログラム-68414411c441c.jpg)