「下肢疾患の改善には股関節が重要!」

「歩行を改善させるなら股関節にも介入していこう!」

「インソールと合わせて股関節の運動療法もやっていこう」

あなたも下肢疾患の患者さんをみているとこう思うことがあるでしょう。

私もいつもこの足病学ブログでは、インソールを最大限効果を発揮させるために股関節を中心とした運動療法を推奨しています。

繰り返しお伝えしていることかもしれませんが

下肢疾患に対応していくに当たり、

股関節に注目することは非常に重要です。

しかし

こんなことも思ったことはありませんか?

「実際股関節への介入大事だけど、どんなことすればいいの?」

「股関節のエクササイズのポイントがわからない」

「股関節疾患に対する運動療法がよくわからない」

私もそうでした。

むしろ今でも股関節疾患に対する運動療法は試行錯誤しながらやっています。

(難しいですよねぇ・・・)

やみくもに運動療法をやっても大した効果は得られません。

ただ、的確にやると即時的に動きの変化も出てくるため、仮説検証作業にも使える効果的なアプローチのひとつです。

特に股関節は可動域制限が歩行や動作に大きく影響するため、

積極的に動かしていく必要がある部位です。

制限に関わる因子をしっかり考えたエクササイズをしないと

せっかくやったエクササイズでも変化がでません。

あ、ちなみにそれが昔の私です・・・笑

最近は少しずつ変化を再現性をもって出せるようになってきたので

このあたりで紹介していこうかなと思います。

股関節への介入で困っている

単調なエクササイズを続けてしまっている

そんな方には今回の記事はお役に立てるかも知れません。

今回は

股関節に対する運動療法の重要ポイント!

についてお話していきます。

運動療法の引き出しを増やしたい!

下肢疾患の動きをもっと変えたい!

股関節よくわかんない!

そんな人は是非最後までお読みください!

股関節の可動域制限は2種類に分けよう!

股関節の可動域は歩行や動作において非常に重要です!

可動域に制限はできるだけない状態が理想です。

ですが意外と股関節に可動域制限のある患者さんは多くないですか?

そんな股関節の可動域、改めて思い出してみると・・・

屈曲:125°

伸展:15°

内転:20°

外転:45°

内外旋:45°

こんな感じですね!

ですがこの可動域は股関節単体のものではないのです!

脊柱+骨盤+股関節=が上記の可動域なのです。

なので、股関節を評価する際は、股関節なのか?脊柱や骨盤なのか?に分けて考える必要があります。

大まかに

◉骨盤・腰椎の可動性の問題

◉大腿骨に付着する軟部組織の問題

に分けられます。

それ以外にも

- 大腿骨の前捻角

- 大腿骨の頚体角

- 骨盤・腰椎のアライメント

- 臼蓋形成不全

- 大腿骨の偏平

- 骨棘

これらが股関節の可動域に影響を与えますが、これらは骨という器質的な問題なので

運動療法で解決できるものではありません。

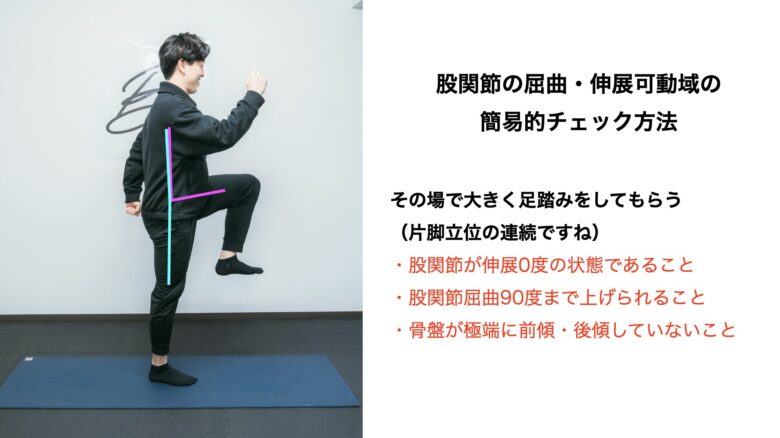

屈曲伸展を簡易的にチェックする際に

活用しているのがこの足踏みです。

屈曲伸展の可動域以外のチェックもできますが

矢状面上での動きで可動域制限の有無をチェックすることができます。

骨盤の前傾後傾が強く見られる場合は

可動域に制限が出て代償運動を引き起こしている可能性が高いです。

①骨盤という受け皿の可動性の問題

股関節の可動域というのは 大腿骨頭に対しての受け皿となる骨盤も可動域を引き出す上で大事な要素になります。

大腿骨を支える受け皿の動きが制限されていれば、 いくら大腿骨頭に動きがあっても股関節全体の動きは狭くなってしまいます。

骨盤の動きを制限させる因子として

<骨盤の前傾制限の因子>

◉腸腰筋の筋力低下

◉多裂筋の筋力低下

◉ハムストリングスのタイトネス

◉腹直筋のタイトネス

◉臀筋群のタイトネス

<骨盤の後傾制限の因子>

◉多裂筋のタイトネス

◉腸腰筋のタイトネス

②大腿骨側の軟部組織の問題

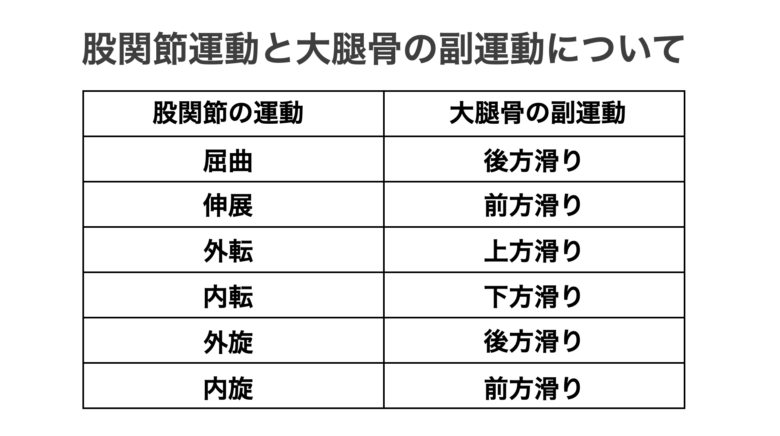

大腿骨側の制限はまず骨頭の副運動を理解しておくと楽です

これらの動きを理解しておくと、どこが硬いとこの動きがでないのか?というのがイメージしやすくなります。

その上で制限因子を並べると

◉屈曲の制限因子:大殿筋、中殿筋、ハムストリングス、梨状筋、多裂筋

◉伸展の制限因子:腸腰筋、大腿直筋、縫工筋、大腿筋膜張筋

◉外転の制限因子:恥骨筋、大内転筋、長内転筋、縫工筋、内側ハムストリングス

◉内転の制限因子:中殿筋、大殿筋、大腿筋膜張筋

◉外旋の制限因子:小殿筋、大腿筋膜張筋

◉内旋の制限因子:股関節深層外旋筋群

ここに靭帯や関節包が加わる感じです。

臨床現場においては、

動かない方向に動かしてあげる

ということが大事になります。

なのでこの副運動が大事になるのです。

私はあんまり関節可動域の数字などもう憶えてないポンコツですが

現場ではまず動きを変えてあげることが大事になります。

最低限上記を憶えておくと

どんな運動療法が有効になるかがイメージしやすくなると思います。

今回は特に屈曲と伸展についてどのように可動域を出すかをお伝えしますね!

股関節の屈曲制限と伸展制限はこうやって改善させる!

<股関節屈曲制限>

屈曲制限に対しては

股関節の前方部分と後方部分にある組織を目を向けます。

運動療法の手順としては

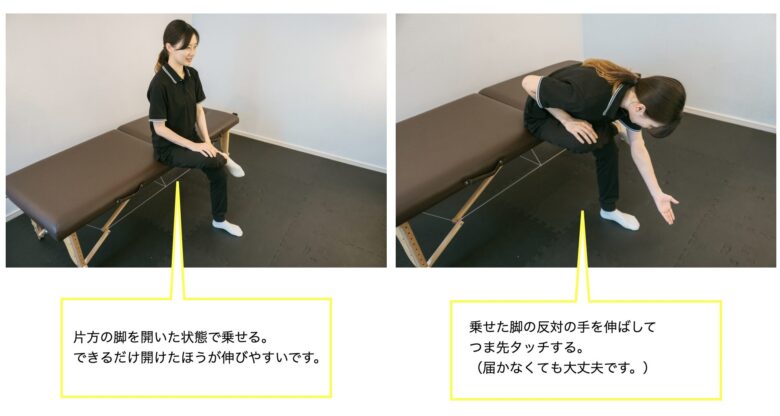

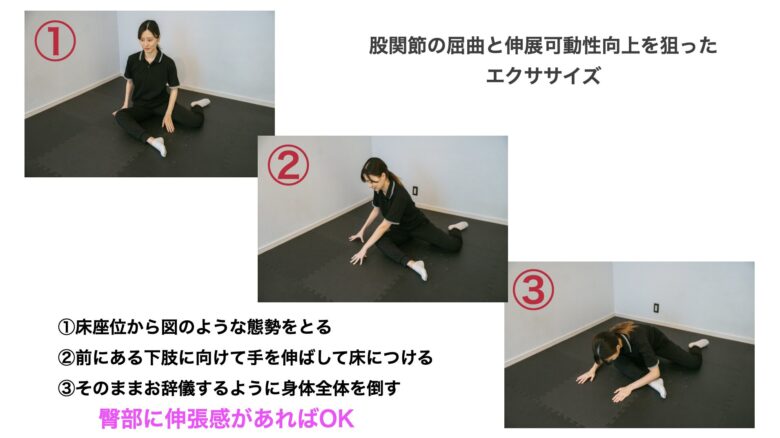

①臀筋群のストレッチ(座位でストレッチするのが一番早いです)

②骨盤後傾動作を練習

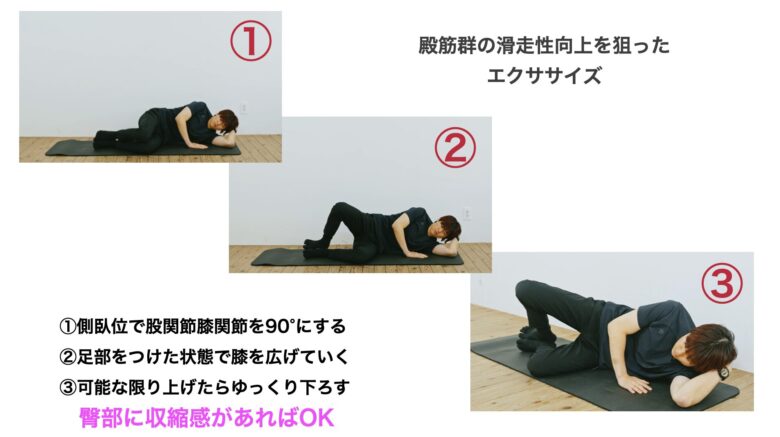

③外旋筋は収縮と弛緩を繰り返して滑走性を出す

④腸腰筋と大腿直筋などの前方組織は遠心性収縮をかけて滑走性を出していく

現場レベルでは四つ這いでの動きをとても有効ですね。

座位での大殿筋のストレッチの例

↓

地面に座っての殿筋群ストレッチの例

↓

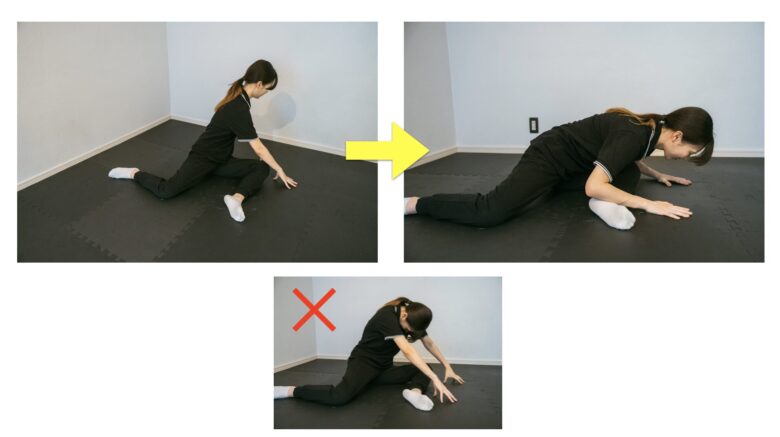

外旋筋の滑走性向上エクササイズの例

↓

<股関節伸展制限>

伸展制限に対しては

制限因子の殆どが付け根にある組織です。

伸展は脊柱や骨盤の反りも重要になるので、体全体の伸展動作を作ることが大事になります。

そのため胸郭と骨盤を繋ぐ腹直筋の硬さは問題になりますね。

また、

臀部が硬ければ縮まない現象が起きるので、伸展運動に制限がかかります。

(わりとこれが一番の制限なんじゃないかと個人的には考えています)

運動療法としては

①臀筋群のストレッチ(縮まる柔軟性と滑走性を出す)

②脊柱全体の伸展動作(特に胸郭周囲)

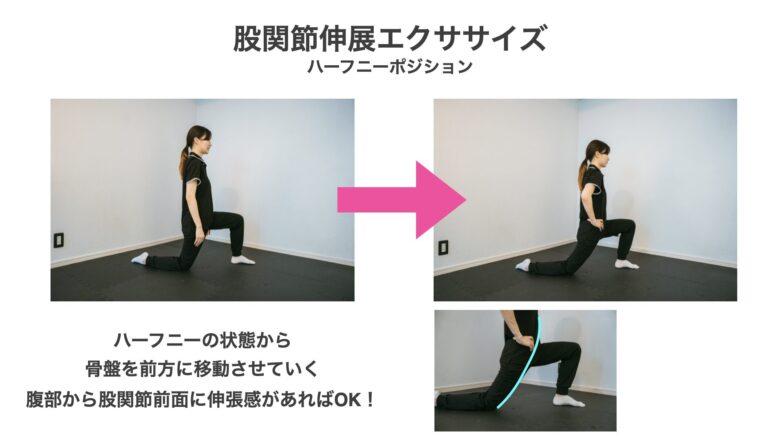

③立位や片膝立ちからの股関節と胸郭の伸展

ハーフ二ーでの伸展は重心も低く安全に伸展動作を作ることができますね!

臀部が結構大事になる!

屈曲と伸展の制限改善にはどちらも臀部のストレッチを私は入れていますが

それだけ硬くなりやすい組織になります。

日本人は特にそうですが

基本的には仕事や勉強でも座っていますよね?

日常での座位姿勢の時間が非常に長いのです。

そうなると、

座面が常に臀部に当たっており、重力で圧が加わり続けて血流が低下、その結果硬さがでてきます。

下肢疾患に限らないですが、

患者さんとしていらっしゃる方で臀部の柔軟性が良い人を私はみたことがありません。

(アスリートだって硬いことがほとんどです)

さまざまな制限因子はありますが

結構臀部の柔軟性を出してあげるだけで解決できることもかなりあります。

(むしろそれだけセルフエクササイズとしてしっかりやらせておくと、それだけでも歩行が変わってきますね)

今回は屈曲と伸展についてお話しましたが

股関節についてはまだまだ語るべきことがたくさんあります。

(むしろ私が勉強しなきゃいけないのですが・・・)

次回は

内外転や内外旋についてと姿勢とも紐づけて解説していこうと思います。

まずは今回のエクササイズを試してみてください!