「歩行分析したいけど、歩行できるスペースがない」

「うちの院 外履きで歩けないからなぁ」

「なかなか歩行分析する時間とかないなぁ」

歩行分析や歩行観察をするのが大事だとわかってはいるけど

なかなか手を出せていない・・・

あなたもこんな悩みはありませんか?

◉フロア内のレイアウト

◉治療時間

◉院の治療方針

など

個人でサロンを経営している先生だと、

しっかり歩行分析ができるだけのスペースや機会がなかなか作れないこともあります。

せっかく歩行分析の勉強したのに普段の臨床で実践できない。

それではもったいないですよね?

安心してください!

歩行分析をするためのスペースが無くても、

歩行動作を評価することは可能です。

スペースが確保できなかったり、簡易的に確認したい時に実施できる

「その場でできる動作分析」

その中でも今回は

片脚立位

こちらを中心にお話したいと思います。

どんなに狭かったり、時間がなくても

その場で片脚立位をしてもらうことはそんなに難しくないでしょう!

その場でできる動作評価でもいろいろな情報がわかるので、

明日からの臨床評価の引き出しが更に増えるはずです。

歩行分析をもっと活かしたい!

少ないスペースでも評価の幅を広げたい!

そんな方には今回の内容はお役に立てると思います。

是非最後までお読みください!

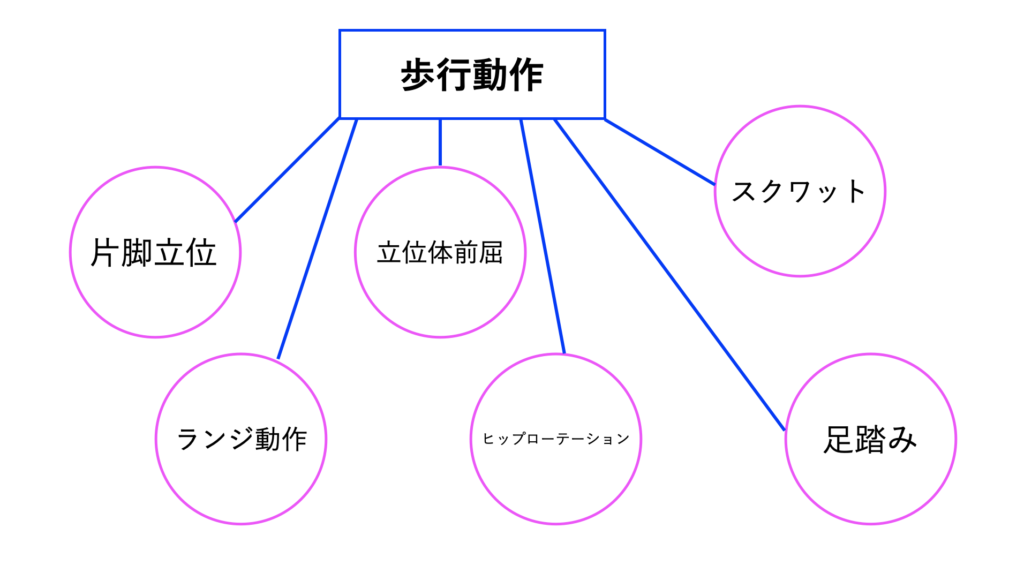

動作分析を分解すると…

歩行分析というのは

移動を伴う動的評価のため、どうしても場所が必要になります。

しかし歩行動作というのは様々な動きの複合なので

動作を一つ一つ分解していくことで

その場でできる評価にまで細かくすることが可能です。

その場から動かない評価でも、歩行を含めて身体機能を把握することは十分にできます。

- 片脚立位

- 立位体前屈

- スクワット動作

- ランジ

- ヒップローテーション

- 足踏み

大体この6つから様々な情報を得ることができます。

歩行だけではありません。

これらの評価から

日常動作においてどこに負担がかかっていて、

どんな癖がでているのかというのを予測することができます。

そしてセルフアセスメントとして患者さん本人も実感しやすい内容であることも重要なポイントです。

セルフトレーニング後や運動指導後の変化として

「自分自身もどう変わったのかを実感できる」ほうが、

もちろん納得もしやすいですし継続もしやすいですよね?

今回はその中でもイメージも一番しやすい片脚立位にフォーカスを当てたいと思います。

片脚立位はなぜ大事なの?

普段の治療の中でも、

なんとなく片脚立位をみることってありませんか?

バランスをみるというのが主な目的になると思います。

もちろんそれも正解です。

それ以外にも片脚立位からはいろいろな情報を得ることができます。

- 立脚相の安定性(特に立脚中期)

- 骨盤の偏位の程度

- 足部の内方外方傾斜の程度

- 上部体幹でのコントロールなのか、足部でのコントロールなのか

特に歩行においては、立脚中期(ミッドスタンス)のタイミングと大きく関係します。

歩行は立脚中期において、

「重心が最も高い位置になり、体幹が支持基底面のど真ん中にあること」

が必要不可欠です。

この状態だと関節や筋肉にかかるメカニカルストレスは少ない状態です。

逆に言えば片脚立位が崩れている場合は、

立脚中期までにおいて確実にエラーが起きています。

重心が最も高い位置になかったり、体幹が支持基底面のど真ん中ではないことから、

下肢へのメカニカルストレスが強くなってしまいます。

片脚立位をみるポイント

各動作も歩行も一緒なのですが、

まずどこから見れば良いのかというと、

痛みがあるところ(患部)をみてください。

必ず動きに偏位があるはずです。

基本的に動作をみるときは患部からみましょう。

これは基本になるので憶えておくと良いです。

歩行評価においても、まずは患部から見ましょう!とお話しています。

そこから隣接する関節を確認します。

多くは隣接した関節に偏位があることが多いです。

特に片脚立位において注目しておきたい部分としては、

骨盤がしっかり中間位で立っていない

体幹が支持基底面の中央にない

重心が高い位置にない

この状態だと、必ず歩行でもエラーが起きています。

特に下肢のどこかにメカニカルストレスがかかっているはずです。

慣れてくると、

歩行をみなくても、片脚立位の状態をみるだけで歩行の想像ができます。

「あれ、片脚立位でこうなってるから、歩行だとこうなんじゃないか?」

その上でどこにアプローチするのが良いのかを考えていきます。

片脚立位は仮説検証作業にピッタリの評価

私は普段からもちろん歩行動作の評価を実際に患者さんに歩いてもらいながら評価をしていますが、

それでも毎回片脚立位の評価を行っています。

むしろ最初からいきなり歩いてと言わず、その場で片脚立位をしてとお伝えしています。

なぜ片脚立位から見るのか?

片脚立位で偏位があるなら歩行でも偏位が出る

難しい動作評価である歩行よりも先にその場で確認できる片脚立位を見ておくことで

その後の歩行で起こりそうなことを予測することができます。

(チェックするポイントも絞りやすくなります)

そして

痛みを出している原因をある程度予測できた時に

多くの人は

「しっかりアプローチ」→「最後に動作評価で痛みや動作の変化を見る」

という流れで実施しているかなと思います。

私もこんな感じでやってました。

もちろんこれが悪いわけではないと思っています。

しかし

私は自分のアプローチが痛み改善や動作改善のために合っているのかが不安になります。

治療アプローチしてみて、いざ動きを再確認したときに

「あんまり変わらないですねぇ」

「痛いです・・・」

となるとだいぶショックです・・・

なので、自分のアプローチの方針(もしくは評価予測)が合ってるのかどうかを

仮説検証作業することを大事にしています。

促通してみて動き的にどう変化するのか?

これを毎回歩行で確認するには時間もかかるし面倒です・・・

ですが片脚立位ならどうでしょうか?

片脚立位ならその場で数秒でできてしまうので

仮説検証作業をするのが非常に簡単なのです。

そういう点でも私は常に片脚立位を歩行評価の前段階として活用しています。

歩行時痛がある人、動きを変えたい人は

歩行分析をする前に片脚立位の確認をしてもいいでしょう。

恐らく歩行ではこうなっているだろうという予測ができるようになります。

もちろん実際に歩行をしっかり見ることができれば一番いいですが、

どうしてもスペースの関係でみることができないケースも多いと思います。

なので、

このように歩行につながる動作を一つ一つピックアップして、

その動作から悪い癖や偏位を探ってみましょう。

あなたがもし片脚立位をチェックをした時に、

「不安定かどうか」

だけしかチェックしてなかったのであれば、

明日からより多くの情報を手に入れることができるでしょう。

是非やってみてください。

インソールを活用する際も同じですね!

インソールを入れて歩いてもらうが一番わかりやすいですが

もしその場で歩行ができない場合は片脚立位をしてもらいましょう!

患者さんとしては、痛みや安定感の主観がわかるかなと思いますが

セラピストとしては、アライメントポジションを客観的に把握することできます。

そうすることでインソールを入れたときの変化を「主観と客観」の2つの視点から確認することができ

患者さんともその評価を共有することができます。

片脚立位での評価がしやすいのも

医療用矯正インソールであるフォームソティックス・メディカルの良いところです!

そこに乗れば良いだけだから!

シューズが履けない環境でも

フォームソティックス・メディカルを床においてそこに乗ってもらえば

その場で片脚立位をすることが可能です!

そういった面でもとても効果判定させやすいインソールですね!

まだ使ったことがない方は是非チェックしてみてください!