「歩行分析ってやっぱり難しい」

「臨床で患者さんの変化を出すのが大変」

「変化がうまく出せなかったとき落ち込む」

こんな相談を受けるときが最近はあります。

マジでよくわかります。

勉強すればするほど

なんか難しく考えるようになってしまって

常に気難しい顔になっちゃうんですよね・・・

特に歩行って

難しく考えがちだから、評価するときの表情も怖くなりがち 笑 (私だけ?)

もっと臨床を楽しくできれば

目の前にいる患者さんを幸せにできるのではないか?

そう思って色々試行錯誤していく中で

どうすればもっと臨床を楽しくできるのかが少しずつ見えてきました!

その一つの方法が歩行分析だったのです!

歩行分析も細かく見るのではなくて

シンプルに見ていき、癖を見つけ、自分のアプローチでそれが消えるか消えないかを

仮説検証していく作業を繰り返す。

この作業をどれだけ楽しくできるかが鍵になります!

今回は

私が実際にどんな感じに歩行分析をしているのか?

その流れについての例をお伝えしたいと思います。

どうせやるならもっと楽しく臨床がやりたい!

もっと歩行分析を積極的にやりたい

そんな人には今回の内容はお役に立てるかなと思います。

是非最後までお読みください!

臨床は仮説検証作業の繰り返し

臨床において治療内容よりも重要なのが評価です。

それはあなたもよくわかっていることだと思います。

さまざまな評価方法で目の前の患者さんの状態を知ることができます。

ですが、

多くのセラピストが悩むところは

評価したものと動作が結びつかない

というところです。

可動域評価や筋力評価、アライメント評価でそれぞれどうなっているかは分かったものの

それが動作にどんな影響を与えているのか、そして何をすればその動作が良くなるのか?

ということはなかなかすぐにはわからないです。

ではどうすればいいか?

まずは治療アプローチをしていく上で

どの方向に進めばいいかを決めることです!

その方向を決めるためには

仮説を立てるだけでなく、検証もしていく必要があります。

外転筋を鍛えると良いのではないか

後足部の回内を改善させると良いのでないか

色々仮説は出てくると思います。

でも本当にそれが患者さんにとって動きの変化が出て効果のあるアプローチなのかは

やってみないとわかりません。

だから歩行における横ブレの程度や変化をみて

アプローチが正解かどうかを検証していくのです。

◉アライメントが崩れているならパッドやテーピングで整える

◉可動域が足りていないと思うなら動きを少し出してみる

◉筋力が足りてないと思うなら軽く収縮刺激を入れてみる

本格的にアプローチをする前に、

まずそれが本当に動きを変えるものなのかをチェックします。

動きに大きな変化があれば、

その選択は正解であり、より深く進めていっていいでしょう。

しかし、変化がなければ、

よほどアプローチの技術が届いていない限りは、その方向性が違う可能性があります。

あっていないで一喜一憂する必要はありません。

その方向性では変わらないという検証結果になっただけです

経験を積んでいくと、いろんなパターンも見えてくるでしょう。

筋力が弱いから筋トレする

可動域が低いから可動域訓練する

内側アーチが低下しているからインソールを入れる

ではなく

動きに変化があったアプローチ、症状に変化があったアプローチを行うのです。

(もちろんそこに理論的な根拠も必要ですよ)

しっかり仮説検証を繰り返していくことで

ゴールまでの最短の方向がわかるようになります。

歩行分析というのは

そのための評価としてとても使いやすいのです。

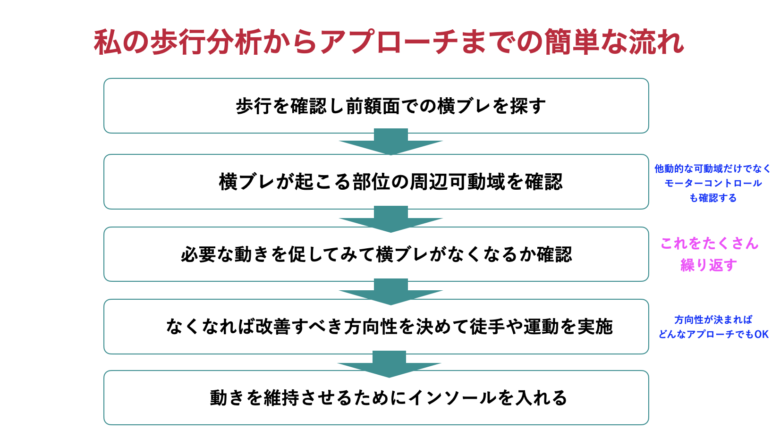

実際に私がどんな流れで歩行を見ているのか?

私が臨床の現場でどのように歩行分析を活用しているのかをお伝えしますね。

ヒアリングなどの基本的な情報収集は行ったあとに

基本的な流れとしては

①立位姿勢評価

②前屈・後屈・回旋動作確認

③歩行を何往復を行う(狭かったら片脚立位でもOK)

痛みの部位にもよりますが

大体ここまでおおよそ患者さんの癖を見つけてしまいます。

特に痛みが出る動作がある場合は

そこに関連する動きを確認しますが

多くは歩行、片脚立位、前屈後屈・回旋で何かしら代償動作が出てきます。

特に歩行では

横ブレとして前額面で代償動作が出てきやすいため

必ずそこでチェックをします。

歩行時に横ブレが出る場合は

まず疑うべきは可動域制限です。

歩行時に必要な可動域で大事なのは

足関節背屈

膝関節伸展

股関節伸展

になります。

まずこの可動域に制限があれば

その可動域の制限因子を探しつつ改善させていきます。

制限因子を探すのは

アライメント評価や筋組織の滑走性の評価も兼ねているので同時並行でやる感じですね。

まずは動きを出してあげて、横ブレに変化がでるかをチェックします。

割と可動域の変化だけで変化は出やすいので

そこで変化が出れば可動域制限の改善を優先的に行います。

違った場合は、どこに支持性が出ていないかを考えます。

基本的にはまず骨盤帯を中心にチェックをしていきます。

(前屈・後屈・回旋の動きで動作制限や崩れは出てきやすいので、そことも紐づける)

前屈の動きや骨盤の崩れがあるならそこを整える

また歩行を見て横ブレの有無をチェックする

関連する筋に刺激をいれる(収縮を5回程度行えば一定時間は効果があります)

また歩行を見て横ブレの有無をチェックする

こんな感じで

どんなアプローチもその場で変化があるのかないのかを

歩行の横ブレの有無で確認します。

「これをしっかりやったら改善するだろう」

と思って時間をかけてアプローチをして

結果的に違っていた場合、時間の無駄になってしまいます。

なのでその場で仮説と検証を繰り返していきます。

個人的にはこのタイミングが一番楽しいときですね。

可動域を出してみて変化するのかやってみる

いや、これじゃない

この筋肉への刺激をいれてみる

変化は出るがこれが大元じゃない

骨盤を前傾方向に誘導させてみる

あ、これだ!

患者さんからも

これが一番歩くのが楽です!

という感じで

主観と客観で評価と方向性を共有することができます。

ということは

骨盤を前傾方向にさせるための

可動域とモーターコントロールの介入をしていこう!

という感じで方向性を決めていくことで

患者さんにも納得をしていただきながら治療を進めていくことができます。

確かに歩行を何度もやってもらうので患者さんとしては大変です。

ですが、

患者さんの動きを変え、痛みの負担を軽減させるためにどの方向性で進めていけば良いのかを決めるには

この方法が一番早かったのです。

もちろん今ではこの評価の流れそのものを10分もかけずに行います。

最初は時間がかかりますが、

慣れてくると予測も色々できるようになるので

サクサク進めることができます。

どこに原因があるのか

何をすれば変わるのか

パズルを組み立てていくような感じです。

それをいかに正確に且つ素早く行うかというのを自分に課していますね。

まだまだ業界トップの先生方と比べても

気づく点や速度に大きな差がありますが

毎回気づけて動作を変えられたときはテンションが上ってきます、

「よし、これなら患者さんの痛みを変えていける!」と自信をもって治療介入をしていけます。

歩行でなくともチェックできる評価はあります

「院内でどうしても歩行まで見ることができない」

「歩行するスペースがない」

「その場でも簡易的にできる方法がほしい」

そんな先生もいらっしゃるでしょう!

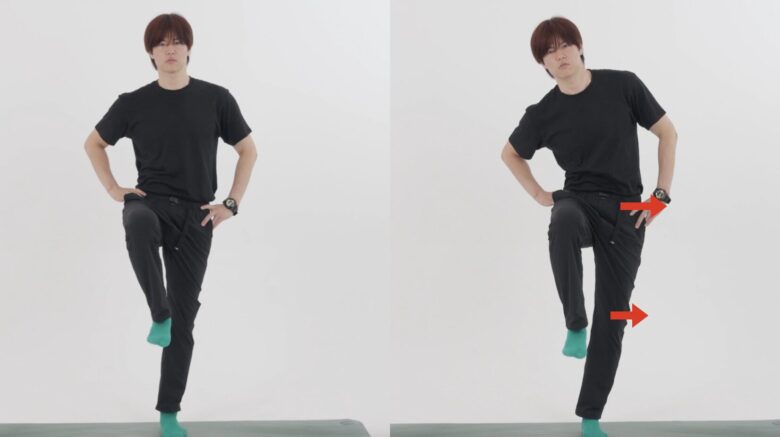

私も時間がなかったり全くスペースがないときは

その場でできる方法も活用しています。

その方法とは

◯片脚立位

◯前方への軽い踏み込み

ほとんどの患者さんは立脚時の中期の段階で症状が出ていることが多いです。

なぜなら最も横ブレが起きやすいタイミングだからです。

片脚立位というのは

まさに立脚中期の段階ですよね?

なのでその片脚立位ができていなければ

歩行は崩れていると判断できます。

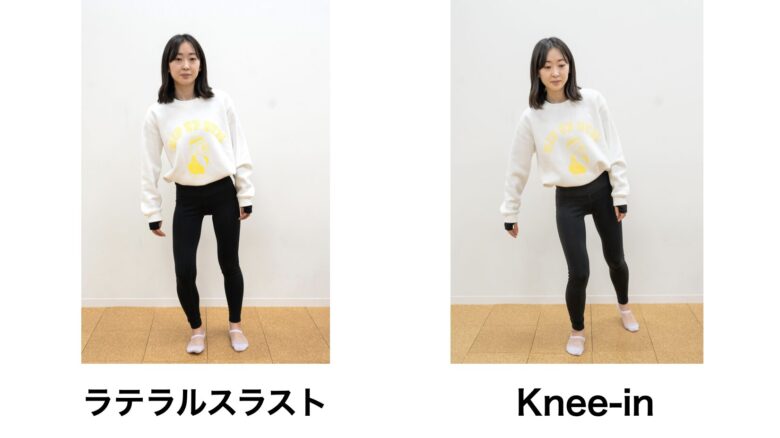

(特に多いのは骨盤からの側方偏位や膝内反ですね)

もちろん前半相でも症状が出る人もいるので

そういった人は

その場で軽く前方に踏み込んでもらいます。

その際に横ブレが起きないかどうかなどをチェックします。

(特に多いのは膝のknee-inですよね)

特に変形性膝関節症の患者さんをよく見ている先生は

片脚立位は必ずチェックしましょう!

変形性膝関節症の多くは

体重がのって膝内側コンパートメントにストレスが掛かった際に痛みが出ます。

変形性膝関節症で膝内反モーメントが強くなるタイミングの一つに立脚中期があります。

片脚立位をさせて、不安定性を確認するというよりは

骨盤や膝の横ブレの有無を確認します。

ほとんどが骨盤に側方偏位を確認できます。

そして骨盤が側方偏位していると、

下肢全体が外方に傾斜するため

膝関節は内反方向に向かいます。

これが膝内反モーメントの増大に関わってきますね。

原因は色々ありますが

この片脚立位での横ブレが軽減すると

歩行立脚時の横ブレが軽減し、膝痛軽減が見込めます。

アプローチ後に

すぐ歩かせる前に、しっかり片脚立位での横ブレがないかを確認してから次に進めると良いでしょう。

横ブレが軽減できれば

メカニカルストレスは軽減できている状態ですので

あとはいかにその状態を維持できるかを考えていきます。

私の場合はそのタイミングで

インソールを活用していきます。

とくにフォームソティックス・メディカルは

医療用矯正インソールとして足部からアライメントを整える上で非常に優れたインソールの一つです。

せっかく横ブレなどの代償動作がない状態なので

良いアライメントが維持できているはずです。

その状態を維持させ位置感覚やモーターコントロールの再学習をさせるために

インソールを入れて、崩れにくい環境を作ります。

インソールの良いところは無意識下でコントロールできる環境であることです。

私達セラピストが介入しなくても、

患者さん本人が意識しなくても良い状態を作り出すことができます。

使わない手はないです!

日本足病学協会が大事にしているモノ・カラダ・プランの法則

メインは「カラダ」として徒手療法や運動療法が中心になるかと思いますが

「モノ」としてインソールでもアプローチをしていく。

使える方法はたくさん使ったほうが、

より患者さんへ介入する機会は増えますね。

よく問われる質問で

徒手や運動療法とインソールをどちらに比重をおいて活用しているのか?

どちらから活用しているのか?

どちらのほうが有効なのか?

というものがあります。

答えとしては

比重などは設けていなくて、使えるものはなんでも使うということです。

ただそれだと

イメージが湧きづらいと思うのでもう少し具体的に話すと

私の場合は

①徒手療法で動きを出す

②運動療法でモーターコントロールや筋の張力を整える

③そこで歩行の横ブレが減るなら、フォームソティックス・メディカルで崩れないように整えておく。

④そこから細かく徒手・運動療法とパッドによる細かなインソール調整で更に動きを改善させていく

という感じになります。

もちろん先にパッドで整えるケースもなくはないですが

先に痛みを出しているエラーの原因を断ち、除痛させる必要があるため

徒手や運動療法が先行することが多いです。

これは私の治療パターンなので

これが正解とかではないです。

みなさんの治療方法、持っているスキル、院のオペレーションによって変わると思います

最適な方法の中に、歩行分析やモノ・カラダ・プランの考え方が入ってくると

より臨床の展開力が増してくると思います。

是非明日からの臨床、まずは楽しんでやってみてください!