今回は「ランニングシューズの7つのトレードオフ」についてお話しします。

前回は「ランニングシューズの4つのパラダイム」について解説しましたが、

今回も引き続き、ランニングシューズにまつわる大切な視点を掘り下げていきます。

まず、「トレードオフ」とは何かをご説明します。

これは、ある要素を高めると別の要素が下がってしまう関係性を指します。

たとえば、筋力トレーニングでは高負荷なほど筋力や体力向上に有効ですが、

同時に怪我のリスクが高まるというような関係です。

この「どちらかを取れば、どちらかが犠牲になる」構造は、

ランニングシューズにおいても同様です。

では、7つのトレードオフを一つずつ見ていきましょう。

■1. シューズの質量(重さ)

軽いシューズは代謝コストを抑える傾向にあり、疲れにくくなります。

実際に、靴が100g軽くなると約1%代謝コストが下がると言われています。

しかし最近では、重くても反発性が高いソールによって

この軽さのメリットを相殺できる設計の靴も増えています。

つまり、「軽ければ良い」と単純に判断するのではなく、

反発特性や構造と合わせて検討する必要があります。

■2. クッション性(圧縮剛性)

ソールが柔らかいと、衝撃の荷重率が下がり、

骨や関節への瞬間的な負担は軽減されます。

一方で、接地の時間が長くなるというデメリットもあります。

床反力の立ち上がりの傾きが「ローディングレート」と呼ばれ、

この傾きが急であればあるほど、強い衝撃を受けていると判断されます。

柔らかいクッション材はこの傾きを緩やかにし、

衝撃を吸収してくれますが、その分、接地時間が長くなりやすいのです。

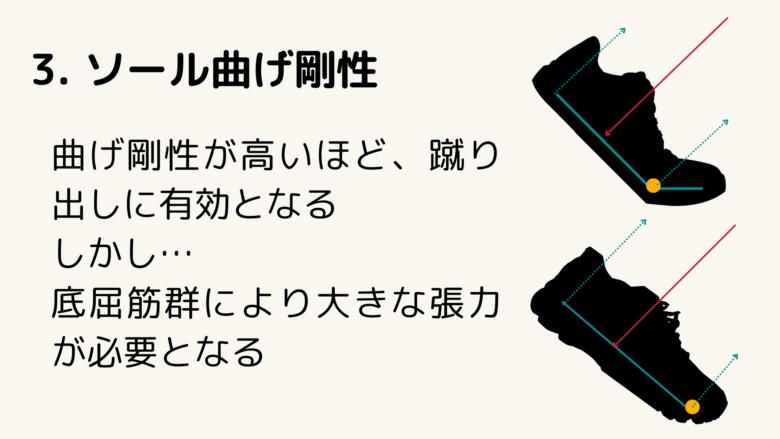

■3. ソールの曲げ剛性

人間の足はMP関節で自然に曲がる構造を持っています。

それに沿ったソールは自然な走行をサポートします。

しかし、硬めのソールは蹴り出し時にテコの原理が効きやすくなり、

推進力の点では有利です。

ただし、その分、ふくらはぎの筋肉(特に下腿三頭筋)にかかる負担は増えます。

効率を取るか、筋負担を抑えるかで選択が分かれるポイントです。

■4. アーチサポートの有無

アーチサポートは、足底の組織負担を軽減し、

過剰な回内を防ぐ効果が期待されます。

その反面、足が本来持つ弾性エネルギーの蓄積・放出や、

内在筋の活動が減る可能性があります。

足底腱膜はバネのように機能し、内在筋はモーターのように働きます。

これらの機能を活かすためには、過度にサポートしすぎない配慮が必要です。

■5. ヒール高の矢状面効果(HTO)

ヒールとつま先の高さの差(ヒール・トウ・オフセット)が大きいと、

足首が底屈位になり、アキレス腱の伸張が抑えられます。

これによりアキレス腱への負担は軽減されますが、

一方で、膝が前に出やすくなり、膝関節の負担が増す可能性があります。

アキレス腱に不安がある人と、膝に不安がある人とでは、

選ぶべきヒール高が異なることを理解することが重要です。

■6. ヒール高・フレアの非矢状面効果

フレア(かかとの横幅)が広いと、立位での左右の安定性は増します。

ただし、接地時に外側から入り、急激な回内が生じやすくなり、

結果として後脛骨筋などへの負担が増える可能性があります。

過剰なフレアは安定性と引き換えに、

動的な不安定性を引き起こす可能性があることも知っておきたいところです。

■7. ソールの厚さと感覚入力

ソールが厚いと衝撃吸収には有利ですが、

足底からの感覚入力が減少します。

足底には多くの感覚センサーがあり、

地面からの情報を正確に受け取ることが、動作の安定性につながります。

実験では、厚くて硬い素材(例:スポンジやコルク)を足に当てると、

かえって床反力が増すことが分かっています。

これは、人間の感覚系が刺激を受けにくくなり、

本来の衝撃吸収動作が妨げられるからです。

素材の吸収力=身体への優しさではないというのは、

臨床においても重要な視点です。

ここまで、ランニングシューズにおける7つのトレードオフについて整理しました。

大切なのは、「靴の性能」だけでなく、

「履く人の機能」との相性までを考えることです。

ある人にとっては最適なシューズも、

別の人にとっては機能を損ねる原因になるかもしれません。

トレードオフとは、完璧なバランスを求めるものではありません。

その人にとって最も適した落とし所を見つけることが、プロの判断です。

患者さんやお客さんに最適な選択を提供するためにも、

今日の内容が参考になれば幸いです。

それでは、本日はここまでです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

より深く足部を学びたい方はこちらを見てみてください!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

.png)