今回は「足部の列」について解説します。

足部の列というのは、楔状骨と中足骨から構成されるユニットのことです。

第1列から第5列まで存在しており、それぞれ以下のように分類されます。

第1列は、内側楔状骨と第1中足骨のユニットです。

第2列は、中間楔状骨と第2中足骨。

第3列は、外側楔状骨と第3中足骨。

第4列と第5列は、中足骨のみで構成されており、第4中足骨が第4列、第5中足骨が第5列となります。

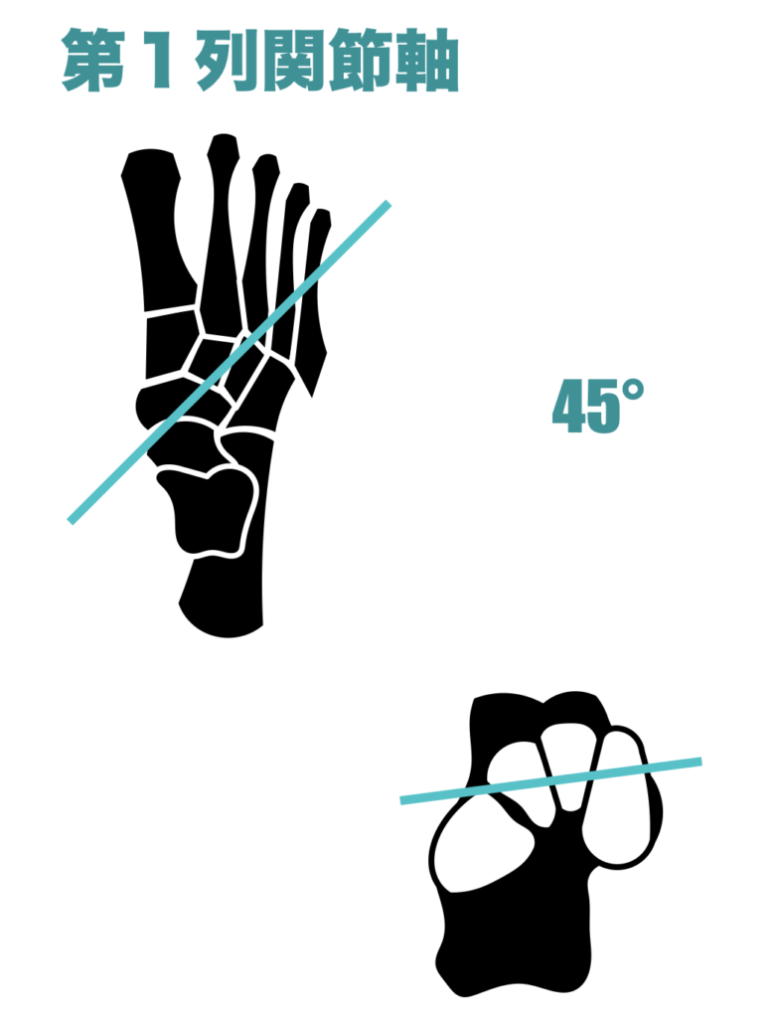

それぞれの列には個別の運動軸が存在しています。

特に第1列と第5列には、斜め方向の軸があるため、独自の動きを持ちます。

一方で、第2列・第3列・第4列の3つ、つまり中央の列については、基本的に底屈と背屈のみの動きになります。

これらは、矢状面に対して垂直な軸を中心に、底屈-背屈という形で運動が行われます。

この中でも、臨床的に最も重要になるのが「第1列」です。

第1列は、内側楔状骨と第1中足骨から成るユニットです。

このユニットの動きは、底屈と外がえし、背屈と内がえしというように、複合的な動きをします。

軸の動きは動画内の3Dアニメーションを確認してみてください。

動きの組み合わせとしては、

- 底屈+外がえし

- 背屈+内がえし

が基本となります。

臨床では、「底屈か背屈か」という軸で観察されることが多く、特に第1列の底屈はアーチを高く保つ機能を持っています。

逆に、第1列が背屈すると、アーチは低くなります。

第1列の背屈に関与する筋肉は「前脛骨筋」です。

一方、底屈に関与する筋肉は「長腓骨筋」です。

つまり、前脛骨筋と長腓骨筋は第1列に対して拮抗する作用を持ちます。

歩行時の蹴り出しのフェーズ、いわゆる「フォアフットロッカー」では、第1列は底屈し、MP関節が大きく背屈することで、推進力を生み出します。

また、遊脚期には足が地面に当たらないように、第1列は背屈する動きをとります。

このように、歩行における蹴り出しフェーズでは、第1列の「底屈」が極めて重要な役割を果たします。

そのため、臨床でも第1列の底屈機能は非常に注目すべきポイントとなります。

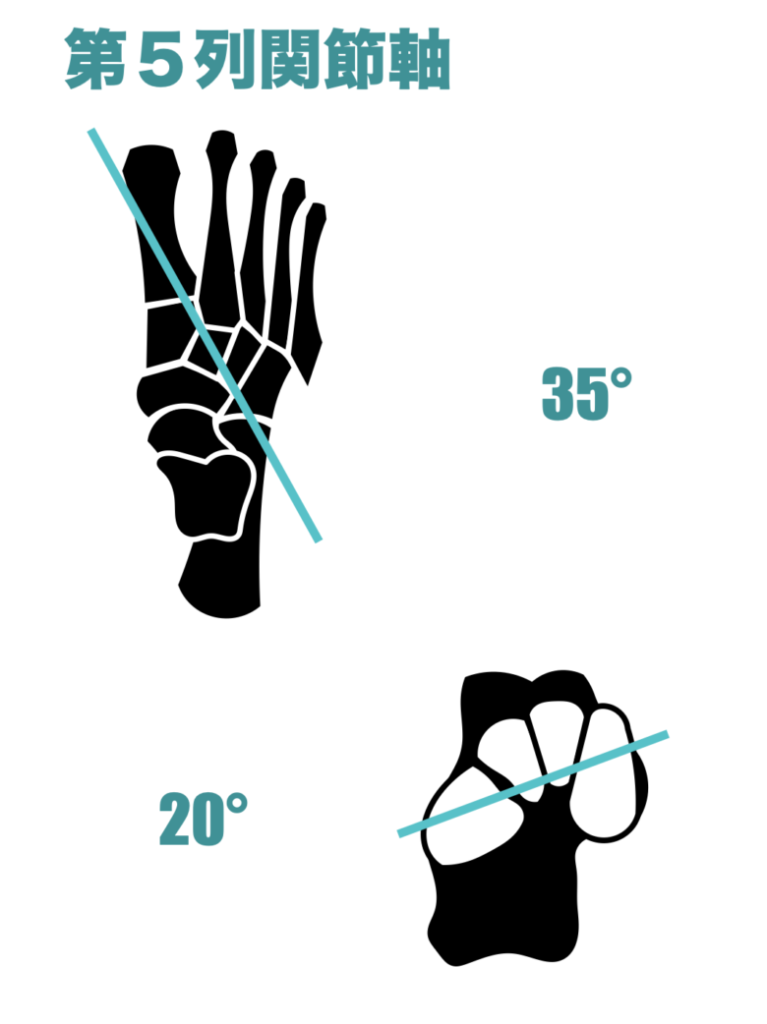

続いて、第5列についてです。

第5列は第5中足骨から構成されており、こちらも斜めの軸に沿った運動を行います。

主な動きとしては、回内・回外の複合運動が挙げられます。

具体的には、

- 底屈+内転+内がえし

- 背屈+外転+外がえし

といった動きです。

ただし、第5列が足部全体に対してどのような役割を持つのかについては、明確に解明されていない部分もあります。

それでも、例えば「内反小趾」のような変形や、外側アーチが機能していないケースでは、第5列の安定性が問題となることがあります。

また、小趾側には小趾外転筋や短小趾屈筋なども存在しており、第5列を含む外側前足部の安定は、足部の構造を支えるうえで重要です。

より深く足部を学びたい方はこちらを見てみてください!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

.png)