筋骨格系のマネジメントプランで、より多くの情報を引き出し、個別化を進め、一貫性のある結果を得るにはどうすればいいのでしょう?

続きをお読みください…。

臨床現場では、さまざまな要素がうまく連動していないことがよくあります。

例えば、診断テストとエクササイズ選択がその一例です。

多くの臨床家が病態を特定するためにテストを活用しますが、その後患者の回復に向けた治療介入の選択やタイミングで苦労することはよくあります。

このブログでは、負荷耐性が低い足底腱膜炎患者に適したエクササイズを選択する方法について解説していきます。

どのようにして?

患者の現状の負荷耐性に応じたエクササイズを処方することで、リハビリで負荷が強すぎたり弱すぎたりするリスクを軽減できます(「病態」に対する処方ではなく、その病態を持つ「人」に合わせた処方です)。

これから他のエクササイズについてのブログもたくさんご紹介しますが、一度にまとめて知りたい方は「足底腱膜炎リハビリマスタークラス」をぜひご確認ください。

まず、ウィンドラステストとは何でしょうか?

ウィンドラステストは1954年にヒックスによって提唱されました。

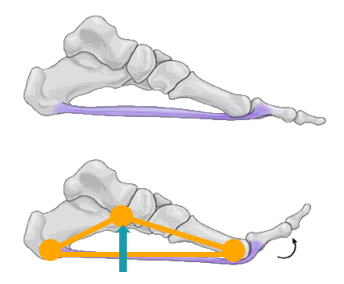

非荷重または荷重位で、母趾を背屈させ、さらに母趾IP関節を屈曲させて長母趾屈筋(FHL)の影響を取り除き、ウィンドラス機構を作用させます。

この動きにより、足底腱膜が中足骨頭を巻き付け、踵と前足部の距離が短縮され、内側縦アーチが持ち上がります(Bolgla & Malone, 2004)。

臨床での活用

ウィンドラステストは、腱膜鞘炎や足底腱膜炎の診断をサポートするためによく使用されます。

ウィンドラステストで足底内側の踵骨隆起に痛みが生じた場合、このテストは陽性とみなされます。

このテストは特異度が100%と非常に高い一方、感度は31.8%とされています(Bolgla & Malone, 2004)。

このテストは腱膜鞘炎や足底腱膜炎の有無を判断するだけでなく、必要に応じてリハビリの開始点を見極めるためにも活用することができると言えるでしょう。

2015年にRathleffらは「高負荷筋力トレーニングが足底腱膜炎患者の治療結果を向上させる」という素晴らしい論文を発表しました(リンクはこちら)。

そして、多くの画期的な研究論文に見られるように、臨床家が足底腱膜障害のほぼ全ての患者に高負荷の筋力トレーニングを処方するケースが増えました。

問題なのは、この運動も他のものと同様に、患者の負荷耐性を考慮しないと過負荷や不足につながる恐れがあることです。

これを受け、私が指導した多くの臨床家が「この運動は全員に必要なのか、それとも不要なのか?」と考えるようになりました。答えはその中間で、一部の患者には必要ですが、全員には当てはまらない、というのが適切でしょう。

負荷耐性の低い患者に高負荷の運動を処方すれば、症状の悪化を招く可能性があります。

ではどうすれば、運動療法の処方を改善できるでしょうか?

機能へのフォーカス

エクササイズを処方するときには、常に明確な治療目標を意識することが大切です。

機能の欠損がある患者の場合、痛みにだけ焦点を当てるのではなく、機能の回復を目指すべきです。

まずは、影響を受けている組織の構造と機能を理解することが重要です。

運動処方の視点で足底腱膜を考えると…

足底腱膜は主にI型コラーゲンで構成されており、弾性ひずみエネルギーを蓄えたり放出したりすることによって、歩行時の推進力を助ける役割があります。

足底腱膜鞘炎の原因は腱障害と似ているとされており、画像診断や組織病理学的な研究結果がこの考えを裏付けています(Rajasekaran & Finnoff, 2015)。

足底腱膜鞘炎では、血管線維芽細胞性過形成や線維の配列異常、粘液基質の増加、炎症性浸潤の欠如などの構造的変化が見られることがあります(Reeve, 2022)。

これらの変化は、組織の機械的エネルギーの蓄積や放出能力を妨げ、ひずみ負荷耐性を低下させるため、治療介入はこれらの機能的欠損の改善を目指すべきです。

ではどのように対処すればよいでしょう?

現在の負荷耐性に合わせ、組織の機能に即した機械的負荷を与えましょう。

例えば、ひずみ負荷や機械的エネルギーの蓄積と放出を伴う負荷です。

ここで、以下のような質問を自分に問いかけてみましょう:

「患者が目指す機能的能力は何か?」(患者の目標を尋ねましょう)

「現在の機能的能力はどのくらいか?」(患者から主観的な情報を収集するとともに臨床評価を実施します)

「その能力差をどう埋めていくか?」(目的を明確にして処方しましょう)

場合によっては、運動療法が必要ない患者もいます。その場合、負荷管理や靴の選択、矯正器具の使用などがマネジメントの主軸となるかもしれません。

一方で、運動はコラーゲンのリモデリングを促すために必要な組織の適応反応を引き起こすゆえ、機能回復に大きな効果をもたらすケースもあります。

もし自分の患者でウィンドラステストが陽性であれば、高負荷の筋力強化エクササイズからは始めません。過剰な負荷がかかる恐れがあるためです。

私の場合、通常は低負荷の運動から始めます。ウィンドラステストが陽性の場合、ひずみ負荷に対する耐性が低いことを示しているからです。

- 第一MTPJのストレッチ(左)

- 第一MTPJの能動的可動域運動

- 座った状態でのカーフレイズ(負荷なし)、別名、能動的可動域運動(中央)

- ヒールロッカー(重心移動を意識)(右)

最終的には、高負荷の筋力強化へ移行する場合もあれば、通常の活動へ徐々に慣れていくプログラムを立てる場合もあります。

まとめの4つのポイントです:

a) 病態ではなく「その人」に合わせた処方をすること。

b) 現在の機能的な欠損に対応する運動を処方すること。

c) 患者の目標とする機能や活動に沿った運動で進めていくこと。

d) 患者が復帰後の負荷に耐えられるように、運動とその負荷量が適切なストレスを加え、ポジティブな適応を促すエクササイズとその負荷量を設定すること。

ウィンドラステストを診断だけでなく、さらに幅広く活用する方法についての参考になれば幸いです。

日本の医療界の常識を覆す、足底腱膜炎治療の新常識

あなたは足底腱膜炎の治療で、病態生理学やリスク因子の正しい知識を持っていますか?この足病学臨床マスタープログラムは、世界中の最先端の医学知識を、日本語で学べる唯一無二のプログラムです。足底腱膜炎に対する治療アプローチの概念が180度変わり、患者さんへの貢献と自身のキャリアに大きな差をつけることができるかもしれません。世界基準の足病学が推奨する、足底腱膜炎の治療法をマスターしてください。