こんにちはPTタイガーです。今回から足の骨の模型を使って骨関節の解剖学を勉強していきたいと思います。

初心者の方向けの内容になりますので、皆さん是非、足の解剖にまだ自信がないような人は見ていただけるといいかなと思います。

まず第1回目は足の全体像について説明していきます。

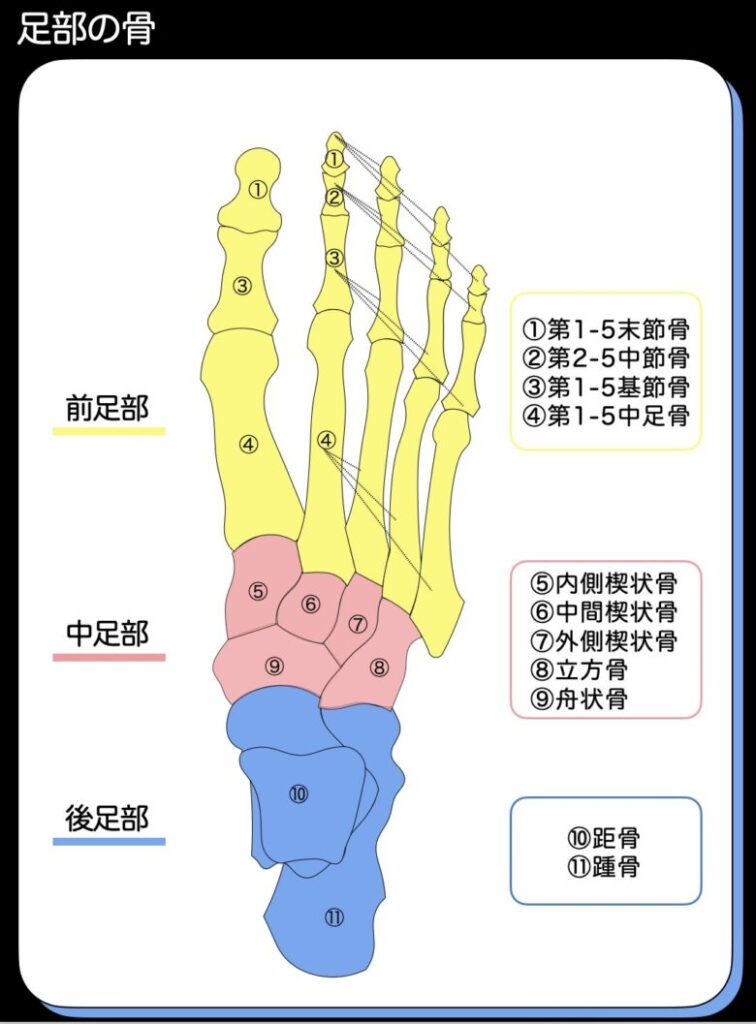

足の骨というのは人体の骨の約4分の1を両足で占めているんですけれども、たくさんの骨の集合体になっています。

まずはこの下腿の骨です。脛骨と腓骨この2つが下腿の骨になります。

そして後足部という風に呼ばれる部分に距骨と踵骨この2つの骨があります。

そして続いて中足部は、舟状骨と立方骨そして内側楔状骨、中間楔状骨、外側楔状骨。

これが中足部と呼ばれる骨になります。

最後は前足部、前足の部分ですけれどもこれは足の趾の部分の骨になります。

ここから第1、第2、第3、第4、第5と呼びますけれども、母趾の部分これが第1中足骨、そして続いて第2中足骨、第3中足骨、第4中足骨、第5中足骨になります。

そしてこの中足骨のさらに先にある部分、ここから先を趾節骨とまとめて言います。

そして趾節骨にもいくつか種類があります。

2から5趾の部分に関してはこの中足骨の次にある部分をここを基節骨という風に言います。

そしてその次にある骨これを中節骨、そして最後に1番先端にある部分を末節骨と言います。

これが2番目から5番目の趾節骨になります。

そして母趾だけ少し形が違っていて、母趾の場合は中節骨がありませんので基節骨と末節骨の形になります。

これが足の骨の全体像になりますね。まず正確に1つ1つの名称でこちらを覚えていくといいのかなと思います。

次回から1つ1つの骨についての細かい解説をしていきます。

以下に主要なポイントをまとめました。

こちらも参照してください。

1. 足の骨の基本情報

- 人体の骨の約4分の1が足の骨で構成されている

- 両足には多数の骨が集合体として存在している

- 足部の骨は大きく、後足部、中足部、前足部に分かれている

2. 下腿部の構造

- 脛骨(けいこつ)と腓骨(ひこつ)の2つの骨で構成

- これらが下腿部の主要な骨となっている

3. 後足部の構造

- 距骨(きょこつ)と踵骨(しょうこつ)の2つの骨で構成

- これらが後足部の主要な骨として機能している

4. 中足部の構造

以下の5つの骨で構成されている:

- 舟状骨(しゅうじょうこつ)

- 立方骨(りっぽうこつ)

- 内側楔状骨(ないそくけつじょうこつ)

- 中間楔状骨(ちゅうかんけつじょうこつ)

- 外側楔状骨(がいそくけつじょうこつ)

5. 前足部の構造

中足骨

- 第1中足骨から第5中足骨まで存在

- 第1中足骨は母趾の付け根に位置する

- 順に第2、第3、第4、第5中足骨と続く

趾節骨

- 基節骨、中節骨、末節骨の3種類が基本

- 母趾(第1趾)は特殊な構造をしており、中節骨が存在せず、基節骨と末節骨のみで構成されている

- 第2趾から第5趾までは基節骨、中節骨、末節骨の3つの骨で構成されている

まとめ

- 骨模型を使用し、各部位を指し示すことで、視覚的な理解が可能となる

- 母趾の構造は他の指と異なる点に特殊性がある

- 足の骨の数が人体の骨全体の約4分の1を占めるという事実は、足部の複雑さと重要性を示している

より深く足部の基礎について学びたい方はこちらも確認してみてください!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

.png)