ケガを負った患者の動きを制限することは、かえって患者の状態を悪くしている可能性はありませんか?

筋骨格系の傷害を取り扱うとき、臨床家はしばしばケガの悪化を恐れるか、痛みを伴った患者のリハビリ方法に自信が持てないケースが多く見られます。

この不確定さが、急性・慢性の損傷問わず、患者をストレス環境下にさらし、悪い予後成績とケガの再発の可能性を引き上げます。

創傷治癒の段階にある組織に負荷をかけることは実はリハビリの予後を改善させることにつながります。結果的に職場・スポーツ復帰が早くなり、ケガに伴う経済負担の軽減が期待できます。

逆に負荷を避けたり、延期したり、負荷不足などを起こしてしまうと、回復のプロセスが長引き、長期的な機能改善までに影響が出る可能性があります。この事実は急性・慢性的な損傷の両方に当てはまります。

急性的な損傷で負荷を延期させると、より回復期が延長し、スポーツ/職場復帰が延期します。

同じく、アキレス腱炎や足底腱膜炎など慢性的な損傷で負荷を躊躇してしまうと、患者が負のブームバストサイクルに陥る可能性があります。

慢性的な筋骨格系の損傷で臨床家が失敗する理由として、しばしば以下の事柄が理解できてない場合が挙げられます。

痛み ≠ 組織損傷

休憩を推奨する、あるいは一定の動作制限期間を設けることは確かに安全な賭けです。なぜなら、動作/負荷がかかっていないので痛みを悪化させる可能性のある刺激を加えていないためです。

安静でいることが安全な賭けである一方、患者のリハビリテーションの進行度と機能回復を遅らせる可能性があります。

確かに、場合によっては求められた負荷の量が患者に機能制限を強いる場合があります。しかし、慢性的な筋骨格系の損傷を抱える人でそこまでの負荷の軽減を必要とする人は我々が想像するよりも少ないのです。

最小有効量まで負荷を軽減する。

つまり、好影響が出現し始めるところまで負荷を下げればよいのです。

なぜ創傷治癒段階にある組織は負荷が必要なのか?

機械的負荷は結合組織の強度を維持する上で重要な決定要因です。

このことはすべての筋骨格系の組織に当てはまります。

骨組織

腱組織

筋組織

靭帯組織

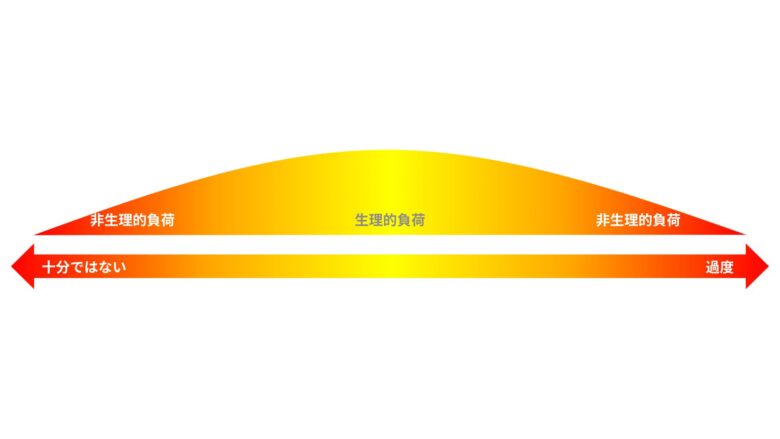

生理的負荷は、ポジティブかつ安定な組織の創傷治癒が期待できます。

過負荷は進行性かつ急性な組織の微小構造への損傷と疲労を招きます。

生理的刺激の欠乏は組織の萎縮を招き、力学的特性が低下します。

急性のケガからの回復では、負荷は新たな結合組織の構成を促進するのに必要です。このプロセスは最初の受傷機転からわずか数日で始まり、増殖期と呼ばれます。

慢性的な損傷あるいは手術からの回復での早期からの運動の長期的なメリットは腱・靭帯組織の両方で良く研究されています。

その例として、

靭帯断裂直後とその後の回復期における関節固定は、靭帯の径を縮小させ、機能的な質を低下させることで知られています。したがって、靭帯断裂後の治療には部分的なギプス固定と漸進的な再固定が優先されるのです。 Doshak & Zernicke, 2005

アキレス腱症や足底腱膜炎など慢性的な損傷のリモデリング期では、我々の組織は持続的にターンオーバーをしています。

多くの場合、組織の結合力は生理学的な負荷を導入することで回復できます。この時、必要となる運動の種類とその量・負荷は個人によって異なりますが、臨床家として留意しなければならないのはその上限です。というと、必要な量は組織の創傷治癒に好影響を与える影響であればよいのです。

組織の変性が不可逆的になった場合でも(腱損傷など)、残った組織は負荷に適応することができます。

腱組織の連続した病態を確認したい場合は以下のリンクへどうぞ↓

https://bjsm.bmj.com/content/50/19/1187

腱損傷や一部の足底腱膜炎では組織に与えられたダメージが不可逆的であるい一方、機能回復と負荷耐容量の改善は治療効果として十分に期待できます。

Q. マネジメント力を向上させるには?

A. 知識を増やせばよいのです。

損傷に対するマネジメント力を向上させ、負荷を決定する上での重要な決定を下すときには、いくつかの知識を補う必要があると思います。

1.創傷治癒の段階を理解する。

2.疼痛の発生メカ二ズムを理解する。

3.あらゆる筋骨格系の疾患の病態メカ二ズムを理解する。(急性・慢性問わず)

4.あらゆる病態での創傷治癒段階を理解する。

どのような疾患を治療するにせよ、いくつかの黄金ルールを守る必要があります。

負荷における黄金ルール

運動の負荷軽減と負荷増量を両立させる(Greg Lehman氏)

できるときに負荷をなるべく早い段階で

慢性的な損傷では痛み≠組織損傷

この記事があなたにとって新たな知見を与えて、筋骨格系の疾患を治療する際に導く方法の一つとなっていることを期待しています。

オーストラリア足病医学会公認の「運動療法理論」を学びたい方へ

まだ日本ではまったく知られていない「運動療法理論」が学べるプログラム、それが足病学臨床マスタープログラムVol.1[運動療法]です。世界基準の治療ガイドラインをもとに、足病学から運動療法、患者教育まで幅広い内容について学習することができるエビデンスベースのオンライン学習プログラムです。ぜひ詳細を確認し、あなたも下肢障害のエキスパートになってください。

![足病学マスタープログラム Vol.1 [運動療法]](https://podiatry.tokyo/wp-content/uploads/2024/09/オンライン足病学教育プログラム-68414411c441c.jpg)