リハビリの目的に合わせた足の位置の調節

リハビリの場面において、特定の組織適応をもたらすためにどのようなエクササイズを処方すればよいかが重要なのは知られていますが、どのようにそのエクササイズを行うかに注目することで、臨床家としての視点が大きく広がるでしょう。

今回はスタンディングカーフレイズにおける足の位置の影響について注目しようと思います。

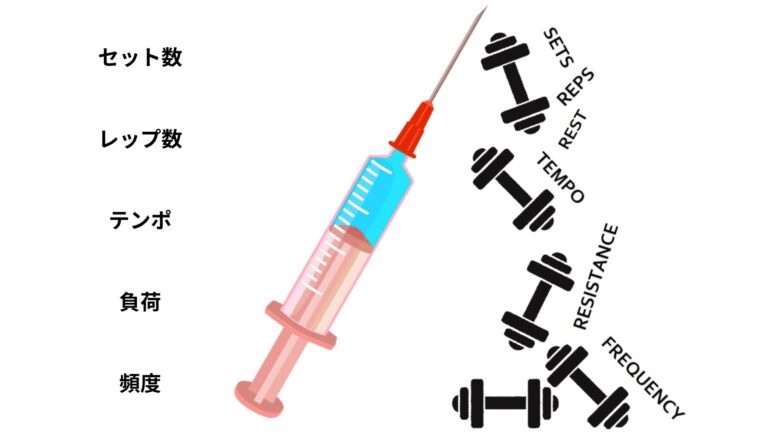

この例におけるどのようなとは運動における負荷の量・強度です。

どのようにとは私たちの姿勢の事を指し、今回であれば、外転あるいは内転した足の位置によるスタンディングカーフレイズに対する組織の応答のことで、今回はこのことを深く探索していきます。

下肢の筋骨格系の疾患への幅広い関与(原因、影響いずれにおいても)に代表される腓腹筋/ヒラメ筋複合体の機能を踏まえると、カーフレイズエクササイズがリハビリテーションや運動機能増強など臨床的場面において示す万能性は何の不思議もありません。

カーフレイズにおける負荷の量・強度を調節する方法を知ることができれば、このエクササイズはさらに効果的なものになること間違いなしです!

足の位置の影響

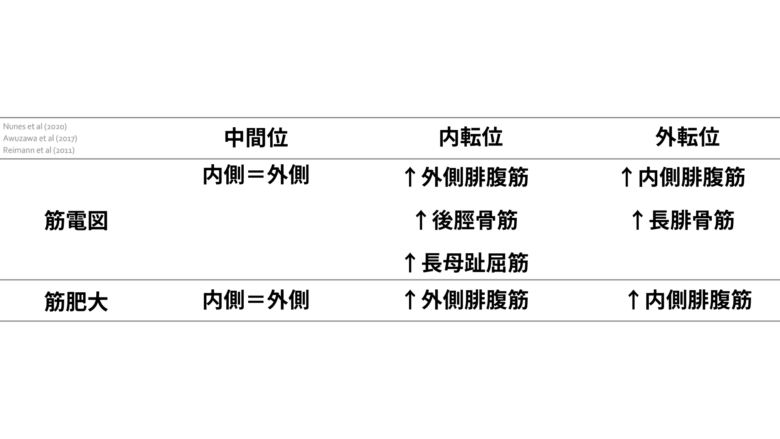

カーフレイズを中間位、内転位、外転位で行った際に様々な指標とその後の適応を調べた研究がいくつかあります。

ここにおける内転・外転とは足を30度外転あるいは30度内転していることが多いです。しかし、実際にこのようなエクササイズを処方するときは患者が快適だと感じるものを選びましょう。つまり、30度内転がきついけど、10-15度ならうまくできるというときは、10-15度で運動をすることです。

筋電図からみる活動

阿久沢ら(2017)とレイマンら(2011)は足の位置に関連した下肢の筋電図の研究結果を発表しています。

スタンディングカーフレイズを中間位で行うと、コセントリック、エクセントリック両方のフェーズにおける腓腹筋内側頭と腓腹筋外側頭からみる筋電図の活性は同程度である。

逆に、筋電図活性の違いは足の位置が外転位、内転位のいずれかの際に、コセントリック・エキセントリックフェーズのいずれでも違いがあることがわかりました。

外転位にあるとき、カーフレイズは腓腹筋内側頭の筋電図活動が外側頭に比べて優位に増加します。

内転位にあるとき、カーフレイズは腓腹筋外側頭の筋電図活動が内側頭に比べて優位に増加します。

筋肥大

ヌネスら(2020)は足の位置によって腓腹筋の内側頭・外側頭における筋肥大の違いが生じていることを発見しました。

すべての足の位置で、筋肉の厚さ(筋肥大)が増した一方、足の外転位あるいは内転位により内側頭および外側頭で違いが生じていました。

残念ながら、足の位置とその後の適応の関係を研究した論文は少ないので、今後はこのことを調べる必要があります。

しかしながら、臨床家としてこの事実を臨床的根拠として求められている治療効果を得るエクササイズ処方術を身に着けることができます。

なぜ足の位置が適応に違いを生み出すのだろうか?

上記の情報と組織の負荷への応答を考えると、なぜこの事象が起こるのか説明できるかもしれません。

筋組織および腱組織で適応を引き起こす場合に、エキセントリック収縮とコセントリック収縮では様々なタンパクや酵素で発言や反応に違いがあることが明らかになっています。

例えば:エクセントリック収縮は腓腹筋におけるTypeⅠとⅢコラーゲンの生成量がコセントリック収縮に比べて高いことがわかっています。(ハイネマイヤーら, 2007)

この事実を足の位置の変化させることと組み合わせると、足の位置を調節することで、足の関節に対するふくらはぎの筋肉複合体のレバーアームを変化させているという事実にたどり着きます。

このことにより内側頭/外側頭のレバーアームへの負荷の増大あるいは軽減が内転位あるいは外転位の時に生じることが予想されます。これにより、足首をより背屈位に動かす際の可動域が広がり、その結果、エキセントリック負荷が増加します。

病態をターゲットとしたリハビリテーションでの位置

臨床家として必要になるスキルの一つとして、治療を求める患者一人一人に合わせてエビデンスを元にした臨床を行うことがあります。

動作の仕方の違いが結合組織へと与える影響の幅広さを知ることで、よりターゲットを絞ったリハビリテーションプログラムを行うことが可能になります。

ここで間違えてほしくないのは、リハビリテーションのプログラムを複雑化させようとしているわけではないことです。単純にしっかりとした理医学的根拠をもって治療目的を達成することで、患者一人一人のゴールにたどり着くようにしてほしいといいたいのです。

今回議論したスタンディングカーフレイズでの姿勢の調節の良い適応例として、腓腹筋内側頭の筋腱接合部における肉離れが挙げられます。

よく知られていることとして、肉離れの起こる主な原因として過剰な動的負荷、より狭義では過剰な動的筋肉の伸長が挙げられます。多くの場合において(すべてではないことに注意)、筋伸長のみが肉離れを起こすわけではなく、筋単位の活性化が必要となるのです。

エキセントリック筋収縮は身体を原則させ、弾性エネルギーを蓄える方向に働きます。

もし個人が腓腹筋内側等における筋腱接合部に肉離れを起こしたとき、この部分をターゲットとしたリハビリを望むでしょう。

創傷治癒の初期段階であれば、あまり大きな量のエキセントリック負荷はやめておきたいので、内転位でのカーフレイズが低負荷のエキセントリック負荷としてふさわしいことがいままでの議論からわかるでしょう。

許容量と積極的適応が起きているときは、足の位置を中立位あるいは外転位にして、より高負荷のエキセントリック負荷を与えることも可能です。

このプロセスを通じてのことですが、負荷の量・強度を規定するその他の因子も併せて調節することで、求められた治療効果を獲得することができます。

足の姿勢

+

負荷の量・強度

=

目的とした応答

Q. ターゲットを絞ったリハビリテーションでほかに利点のある病態とはなんだろうか?

A. たくさん

このブログの意義としては知識を共有することだけではなく、あなたの臨床スキル、クリティカルシンキングスキルを向上させることもあります。

とはいえ、講義のようにすべてのことを一方的に教えるつもりはありません!

あなたのインプットが欲しいです。その他の病態で足の位置(±負荷の量・強度)が大切となる疾患は何がありますか?

この問いへの答えを出すために、ターゲットに絞ったエクササイズを処方するときに聞くべき問をいくつか提示します。

1.治療の目的はなんだろうか?

2.治療の目的を達成するために必要な適応は何か?

3.治療の目的を達成するために適応が必要な器官な何か?

4.目的とする適応をもたらすためにその器官にかけるべき動作とは何か?

5.足が内転位にあるとき、どの組織/器官への負荷が上昇するか?

6.足が外転位にあるとき、どの組織/器官への負荷が上昇するか?

ここでいう負荷は完全にエキセントリック/コセントリックな必要はなく、特定の筋組織へ負荷をかける必要もなく、ほかの結合組織(足関節周辺には無数の構造があります)へとかかる引張・圧迫負荷を考えましょう。

オーストラリア足病医学会公認の「運動療法理論」を学びたい方へ

まだ日本ではまったく知られていない「運動療法理論」が学べるプログラム、それが足病学臨床マスタープログラムVol.1[運動療法]です。世界基準の治療ガイドラインをもとに、足病学から運動療法、患者教育まで幅広い内容について学習することができるエビデンスベースのオンライン学習プログラムです。ぜひ詳細を確認し、あなたも下肢障害のエキスパートになってください。

![足病学マスタープログラム Vol.1 [運動療法]](https://podiatry.tokyo/wp-content/uploads/2024/09/オンライン足病学教育プログラム-68414411c441c.jpg)

参考文献

Akuzawa, H., Imai, A., Iizuka, S., Matsunaga, N., & Kaneoka, K. (2017). The influence of foot position on lower leg muscle activity during a heel raise exercise measured with fine-wire and surface EMG. Physical Therapy In Sport, 28, 23-28. doi: 10.1016/j.ptsp.2017.08.077

Heinemeier, K., Olesen, J., Haddad, F., Langberg, H., Kjaer, M., Baldwin, K., & Schjerling, P. (2007). Expression of collagen and related growth factors in rat tendon and skeletal muscle in response to specific contraction types. The Journal Of Physiology, 582(3), 1303-1316. doi: 10.1113/jphysiol.2007.127639

Nunes, J., Costa, B., Kassiano, W., Kunevaliki, G., Castro-e-Souza, P., & Rodacki, A. et al. (2020). Different Foot Positioning During Calf Training to Induce Portion-Specific Gastrocnemius Muscle Hypertrophy. Journal Of Strength And Conditioning Research, 34(8), 2347-2351. doi: 10.1519/jsc.0000000000003674

Riemann BL, Limbaugh GK, Eitner JD, LeFavi RG. Medial and lateral gastrocnemius activation differences during heel-raise exercise with three different foot positions. J Strength Cond Res. 2011 Mar;25(3):634-9. doi: 10.1519/JSC.0b013e3181cc22b8. PMID: 20581696.