「股関節の可動性は歩行で大事なのはわかるけど、細かく何が大事なのかがわからない」

「伸展が大事なのはわかるが、他にはないの?」

「結局大事なのはどんな動きなの?」

徐々に歩行を見る機会が増えてきている先生からは

こんな質問をいただくことが増えてきました!

歩行において大事な関節運動として股関節伸展をまずは挙げておりますが

もちろんそれだけではありません。

(まずは横ブレが最も出やすい原因が伸展なので、まずそこをチェックしてほしいということでした)

伸展に次いで大事になるのが回旋という動きになります。

確かに、歩行において股関節の回旋が大事と聞いたけど、

いまいち想像ができず応用できない・・・

そんな人はいませんでしょうか?

良い歩行というのは「横ブレがないこと」がポイント

というのはいつも私も話していることですが、

股関節の回旋がどのように関係しているのかは話していませんでした。

(どうしても先に伸展の話をしてしまっているからです・・・)

ちなみに股関節の回旋の中でも、特に内旋の動きが非常に重要になってきます。

ということで今回は

「歩行時における股関節の内旋」についてお話していきます。

伸展の動きはなんとなくイメージできるようになったら

ぜひ今度はこちらをチェックしていただければと思いますが

歩行における股関節の内旋がどのように関係しているのか

これを知らないと、

どんなに筋力強化をしたりインソールで整えても、

ブレのない歩行が作れない可能性があります。

私も最初は股関節の内旋まで考える余裕はなかったので、

筋力強化したりインソールをいれてもなかなか歩行が変わらず苦労したケースがありました。

股関節の内旋の関係性を知っておけば、

歩行時痛の改善をより効率よくできるはずです。

歩行時痛の改善をするための引き出しを更に増やしたい!

伸展の動きは理解できたから更にステップアップして評価をしていきたい!

より歩行の動きを理解したい!

そんな人には今回の内容はお役に立てると思います。

ぜひ最後までお読みください!

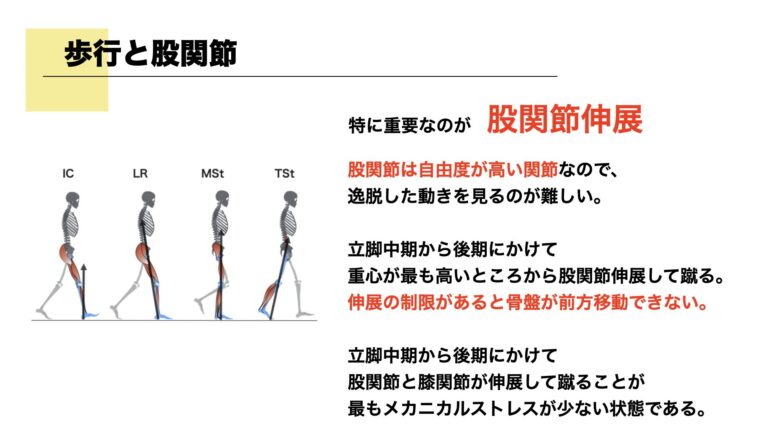

歩行における股関節の動きは屈曲伸展だけではない

歩行時の股関節の動きのポイントとしては、

中期から後期の蹴り出して前に進んでいくタイミングに伸展ができていることです。

これはもちろん大事なポイントなので、特に歩行時の立脚中期から後期にかけてに症状がある人に関しては

股関節の伸展の可動域が確保されているかのチェックは最優先で行う必要があります。

(これに関してはこの足病学ブログでもしょっちゅう話していることなので、サラッとおさらいという感じです)

ですが、

歩行には屈曲伸展だけでなく、立脚中期から後期にかけて内旋が大きく関わってきます。

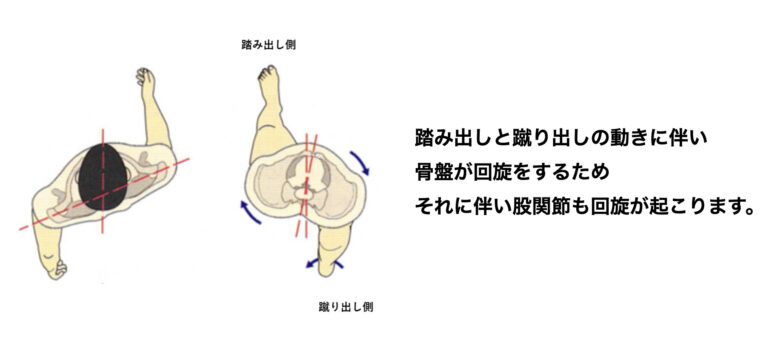

上から見てみるとよく分かると思います。

歩行は振り出し側の脚と蹴り出し側の脚が交互に入れ替わって動きますが、

その際に必ず骨盤の回旋が伴います。

骨盤の回旋に伴い股関節も回旋が起こりますね。

屈曲伸展だけの動きではこの動きを出すことは難しいです。

もし屈曲伸展だけの動きで歩行をしているとなると

昔の玩具のような駆動になります

(関節が二軸関節なので、人間のような球関節になっていないです)

人間がスムーズに歩くことができるのは股関節が球関節だからです

(ちなみに最新のASIMOは球関節になっていた・・・)

股関節の回旋の可動域、特に内旋の可動域に制限があれば、

骨盤が回旋できず、推進力が低下するか、外転や内転で代償が起こります。

この代償は歩行では「横ブレ」で現れます。

横ブレというのは、メカニカルストレスが強くなってしまうので、

症状の増悪に繋がってしまうので、可能な限り制限のない状態にしたいですね。

股関節の回旋可動域の確保は

その横ブレを減らす上で大事なポイントの一つになります。

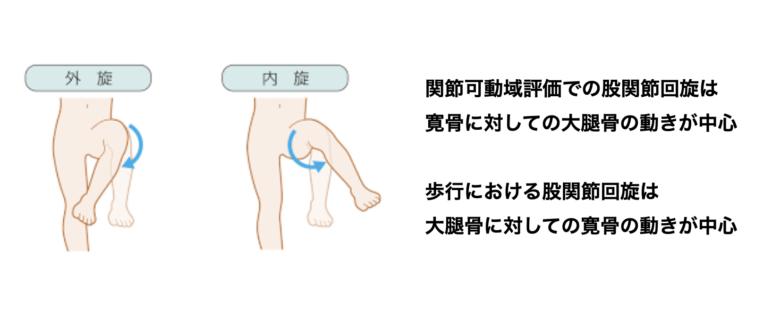

股関節の回旋可動域の評価は図のような動きをすると思います。

もちろんこの時点で制限があれば徒手療法やストレッチなどで改善していく必要があります。

しかし、

歩行における股関節の内旋というのは

寛骨に対しての大腿骨の内旋

ではなく

大腿骨に対しての寛骨の内旋

になります

これはあなたは想定して評価をされてましたか?

これを最初に聞いたときは

確かに・・・

と思いました。

どちらも内旋なんだから同じだろ?!

と思われるかも知れませんが、コントロールの仕方が違います。

単純な関節の可動域だけなら寛骨に対する大腿骨の可動域でも悪くはないですが、

歩行におけるモーターコントロールでは大腿骨に対する寛骨の動きの方が優先されます。

すでに知っている方にとっては

「そりゃそうだよね」

という感じかもしれませんが

学校で学ぶ関節可動域評価で股関節内旋というのは

寛骨に対して大腿骨を動かす評価を中心に行いますので

知らなくても無理はありません。

(もちろん私も知りませんでした!!!)

半信半疑の人もいるかと思うので、

是非やってもらいたい運動療法があります。

片方の脚を前に出してランジの姿勢をとります

↓

脚を出した側の反対側の腕を前に伸ばします。

↓

そこから前の脚を軸として骨盤から身体を回旋させて手を前にリーチします。

軸にしている脚の大腿骨は固定されているので、寛骨で動きをコントロールすることになるため、

大腿骨に対する寛骨の回旋のトレーニングになります。

これは可動域だけではなく、

どれだけ自身でコントロールができるか

というモーターコントロールとしての要素も入ってきますので、

10回程度やった後に歩行をしてみると、骨盤の横ブレがあれば軽減しますし、片脚立位も安定します。

写真はピラティスチェアの上で行っていますが、基本的には床で問題ありません。

ピラティスチェアなどを使えばバックランジのような感じでよりやりやすいです。

ポイントは軸足側の股関節を動かさずにいかに寛骨だけでコントロールするかです!

ただ、このエクササイズではバランスを保つのが難しいなど

少しだけ難易度が高く感じる方もいらっしゃると思います。

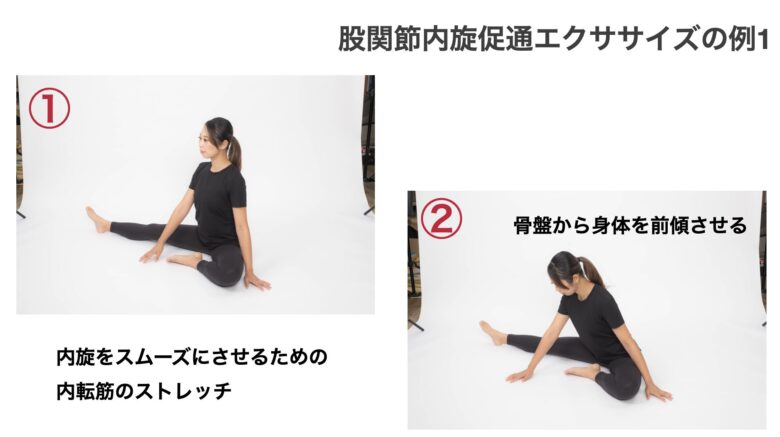

まずは低い重心で動かしていくには

床面で大腿骨に対して寛骨を動かしていくエクササイズを行います。

大腿骨に対して寛骨を動かす股関節内旋エクササイズ

基本的には大腿骨を動かすのではなく

骨盤から動かしていきます。

例1ではダイレクトに骨盤を前傾するのでわかりやすいですが

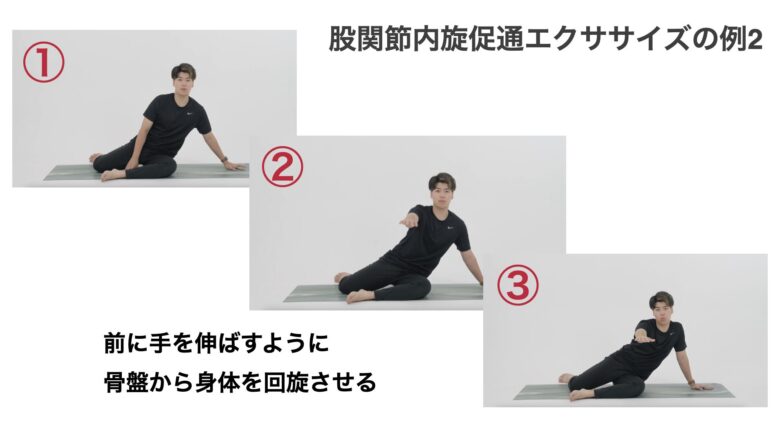

例2はちょっとわかりにくいかもしれません。

体を前方にリーチさせるように

骨盤から前方に回旋させることで

床面に接している側の股関節(写真でいうと左の股関節ですね)が内旋されます。

大腿骨に対して寛骨を動かしていくエクササイズとしては

これが最も使いやすいエクササイズの一つかなと思っています。

(私も現場で多用しています)

是非ご自身で試しにやってみてください。

思ったよりコントロールが難しいですし、収縮感覚も上がります。

インソールで足部の崩れを抑えつつ、

股関節で動きのコントロールができれば、

歩行での横ブレも更に改善され、歩行時に痛みのある人の問題改善に繋げられると思います。

今後はモーターコントロールの話などもこのブログでお伝えしていこうと思います。

インソールの効果を最大限引き出すためのフィジカルを作れれば、

よりあなたのインソール処方が活きてきます。

もしそのインソールについてまだ知らないという方

股関節のコントロールだけでは歩行は完璧にはなりません。

足部からもアプローチも必要になります。

フォームソティックス・メディカルは、足部から崩れを整える上で最適なアイテムです。

股関節、足関節どちらかもコントロールできるようになることで、より下肢疾患の改善をスムーズに進めることができると思います。

すぐチェックしましょう!