今回は「バイオメカニクスの基礎」ということで、

三平面・6自由度の運動についてお話しします。

動画では私が普段使用している3Dモデリングソフト「Blender」を使って、

実際に3Dモデルを動かしながら解説しています。

とても基礎的な内容ではありますが、

理解しておくことで後の学びがスムーズになる重要な部分です。

まず、三次元空間は三つの面から構成されています。

ひとつ目は前額面です。

これは正面から見たときの面で、身体の前後を分けます。

ふたつ目は矢状面です。

横から見たときの面で、身体を左右に分けます。

みっつ目は水平面(横断面)です。

これは上から見たときの面で、身体を上下に分けます。

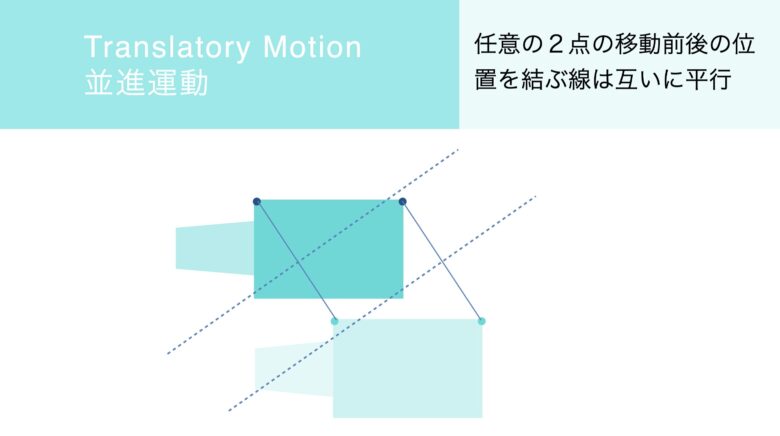

この三つの面に対して、それぞれ2つの運動が存在します。

それが「回転運動」と「並進運動」です。

例えば、水平面においては回転運動と並進運動があります。

同様に、矢状面や前額面においてもそれぞれ回転運動と並進運動が存在します。

つまり、一つの面に対して2種類の運動があり、

三つの面で合計6つの自由度が存在するということになります。

さらに、これらが組み合わさることで、

斜めの軸を中心とした複合的な運動、いわゆる三平面運動が生まれます。

ここからは、それぞれの回転運動の名称を確認しておきます。

矢状面上の運動では、足が上がる方向を「背屈」、

下がる方向を「底屈」と呼びます。

前額面上の運動では、足底が内側を向く運動を「内がえし」、

外側を向く運動を「外がえし」と言います。

水平面上の回転運動は、母趾側へ回る「内転」、

小趾側へ回る「外転」となります。

そして、三平面にそれぞれ角度を持った軸の周りで起こる運動が、

「回内ー回外運動」と呼ばれる複合運動です。

「回内運動」は、底屈・内転・内がえしの組み合わせです。

「回外運動」は、背屈・外転・外がえしの組み合わせになります。

これらの複合運動は特に足部で多く見られ、

中でも前額面上の「内がえしー外がえし」の理解が混乱しやすいポイントです。

このあたりを明確に区別し、しっかりと整理しておくことが、

臨床においても重要です。

今回はここまでとします。

次回は「回転中心」について解説していきますので、

ぜひ続けてご覧ください。

より深く足部を学びたい方はこちらを見てみてください!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

.png)